中文马克思主义文库 -> 杜波依斯 -> 约翰·布朗(1909)

第十二章 难解之谜

事情完结了。第二天,全世界都知道了。全世界都极为震惊。我们世上的人应当如何看待约翰·布朗呢?南方人把一个清白纯洁的人钉在十字架上,仅仅是因为他一贯忠于我们所选定的、所珍视的理想,难道我们应当去附和周围事物那种无聊而又骇人听闻的逻辑吗?如果我们这样做,我们最近的历史就会沾上莫大耻辱。在他那清楚明白的逻辑面前,难道我们可以模棱两可,摇摆不定,时而支援,时而不敢给予支援,时而相信,时而怀疑吗?不错,只要怀疑和犹豫都是出自真心,我们一定要这样做,但是我们不应说谎。我们一定要明辨是非。但是我们怎样去明辨是非呢?这就是难解之谜了。我们只是些在暗中摸索的人,我们常常因为光明的刺目的光辉,而看不见光明。只有随着时间的推移,真理才显露出来。今天我们终于知道:约翰·布朗是正确的。

一道强烈的白光,一道毫不摇晃的光芒,它那洞察万物的耀眼的光辉,把全世界截然分成光明和黑暗——是和非。这道光芒就是约翰·布朗的精神。他很单纯,单纯得令人生气。他没有学识,很平凡,很朴实。任何学术文化的诡辩,任何对于幸福或传统的曲解,都丝毫不能打动他。他说。“奴隶制度是错误的,消灭它。”摧毁它——连根带茎、连枝带叶,一齐拔掉它;不饶它,搞掉它。现在就干起来。他错了吗?没有。用法律、强权和传统的壁垒强行阻挡人类的进步,那是世界上最恶劣的事情。那是错误的。永远是错误的。无论它叫什么,无论它打扮成什么模样。无论它何时出现,它都是错误的。但当它披上法律、正义和爱国主义的外衣时,它就特别可恨、特别黑暗、特别残酷。1859年美国的奴隶制度就是披着这样的外衣,不能采取温和的手段,必须采取革命的手段才能使它灭亡。这一点,人们已经认识了一百年之久了。

对罗宾森来说,布朗不过是达到目的的手段。当奥萨瓦汤米居民的感激之情高涨时,布朗是可以和耶稣基督媲美的;当南部的反动势力席卷全国时,他就被认为比一个狂热分子还坏。但是,不论他是什么,他是斗争中的堪萨斯及其领导人能够依靠的宝剑,他是当地最隐秘的行动的光辉的实践者,而当时认识这些行动的必要性的一些人,却退缩不前,袖手旁观。布朗并不是唯一解放堪萨斯的人,但是他的巨掌是必不可少的。一个冷心肠的、手腕圆滑的政客,象罗宾森之流,踩着帮助他的人们的脖子上台的,这既不是第一次,也不是最后一次。布朗对于加里逊这一类型的废奴主义者是很蔑视的。既承认罪恶而又不予以打击,这在约翰·布朗看来是有罪的。他嘲笑说。“空谈,空谈,空谈。”但是,他对精神打击的作用没有象对物质打击的作用那样作出正确的评价,直到他自己给查尔斯敦的绞架以最沉重的打击那一天,他才体会到精神打击能起多么大的作用。

当废奴主义者遇到约翰·布朗的时候,很少人不赏识他。他们在本能上都知道他对于他们所反对的罪恶是抓住了要害的。他们不问什么证明或者凭据,他们只问约翰·布朗。格里特·史密斯就是这样。史密斯一见到布朗就信任他,在家里款待他,倾听他要给奴隶制度以致命打击的详细计划。史密斯总共给了他一千美元,并祝他成功。可是在进行打击之后,史密斯却无比惊慌。他支支吾吾,甚至否认知道布朗的计划。毫无疑问,他、他的家属、他的财产都处在危险之中——但是约翰·布朗的处境又怎么样呢?豪韦博士也是如此,在证人席上,他的记忆力坏得要命,他一旦尝到了著名的南部殷勤招待的滋味,便从热烈的支持布朗,一变而为迟疑退缩。他自己也大为吃惊地发现,奴隶制度是合乎人性的:它倒不是想象中那么极度可怕,不过是坏得情有可原。一个合乎人性的不良制度是用武力来攻击呢,还是在卡罗来纳一个游廊上的静悄悄的阴凉处,以说理辩论的方式来对待呢?豪韦博士在访问了古巴之后,倾向于后面一种想法。袭击事件以后,他极为烦恼,极为惶恐,慌忙逃到加拿大去了。波士顿委员会[1]中只有斯特恩斯一人站起来,走到大庭广众之中,毫不含糊地说。“我相信约翰·布朗是这个世纪的代表人物,就象华盛顿是上一世纪的代表人物一样——哈普渡事件以及意大利人为争取自治所表现的才能都是这个时代的重大事件,一个要解放欧洲,另一个要解放美国。”(第36届国会第一次会议参议院委员会报告第278号,乔治。斯特恩斯的证词第241—242页)

黑人对待约翰·布朗的态度以弗雷德里克·道格拉斯和薛尔斯·格林为代表。道格拉斯说道。“那天晚上当约翰·布朗占领了并且控制着哈普渡的消息传来时,恰巧我正在费城国民大厅里对广大的听众演讲。这一宣告好象天塌地陷,令我们大为震惊。遇到这样的事,连最勇敢的人也要透不过气来。”(道格拉斯:《弗雷德里克·道格拉斯的生平及其时代),1892年,第376页)

怀斯和布坎南立刻开始追捕道格拉斯·道格拉斯逃往加拿大,最后逃到英国去了。道格拉斯为什么没有参加约翰·布朗的行动呢?一则因为他有一种完全不同的气质和性格;二则因为他知道,也只有黑奴才能知道,统治奴隶的政权有巨大力量和组织。布朗的计划从来也没有引起道格拉斯的丝毫共鸣,“地下铁道”的活动可以扩大,可以系统化,这点道格拉斯是相信的,但是任何进一步的计划,他都认为是不可能的。只有全国的力量才能消灭全国的奴隶制度。对道格拉斯来说是如此,对其他黑种人来说实际上也是如此。譬如说,加拿大的黑人是懂得奴隶制度意味着什么的。他们忍受过它的堕落、它的压迫,还有它更加肆无忌惮的放纵主义。他们了解奴隶制度。他们曾经做过奴隶。他们曾经冒过生命危险,去帮助他们的亲人逃出奴隶制度的罗网。他们终于来到自由的土地上·开始尝到人生的乐趣。他们建起了成排的小住宅,他们有自己的教堂、住房、社交集会和报纸。接着传来了布朗的号召。他们爱这位老人,仰慕他,千方百计地帮助他的工作,推进他的工作。可是这个号召呢?是叫他们牺牲自己去解放他们的黑奴同胞吗?难道说他们还没有作好准备吗?不是——他们是时时刻刻准备好行动的。他们看到约翰·布朗直到最后才充分认识到的一点。即便他的计划遭到失败,这一牺牲还是具有极重大的意义的。可是,事实上,这个计划本来是可以不失败的。历史和军事科学都证明了它基本上是正确的。

在这次袭击中要求黑人比白人作出更大的牺牲。在1859年时,一个自由的黑人只要踏上弗吉尼亚的土地,就算是犯罪,逃亡者回来不是受奴役,就是处死刑。如果情况愈来愈糟,黑人就很少有逃跑的机会。一旦被抓住,一点也不会受到宽待。尽管有这一切情况;尽管奴隶制度用恐怖的手段教人懦弱、屈服和安命;尽管用处死和残酷手段有计划地消灭黑人的力量、自尊心和勇气,但是在加拿大和美国依然有好几十个黑人准备牺牲。然而由于召唤必须保密,而且不具体,不易掌握,由于日期一再更改,由于联络上的困难以及黑人的贫困,一切都使得有效的合作异常困难。

即便是如此,还有十五个或者二十个黑人报了名。如果他们来得及,大概是会参加的。有五个黑人,也许是六个,确实及时赶到了;还有三、四十个奴隶积极进行了帮助。鉴于这个地区上黑人的众多和这位领袖的声望,这个数目是微不足道的。但是人数的不足却由薛尔斯·格林等人物弥补上了。格林是个又穷又没有学识的逃亡者,不为当地法律所承认,在生活上受尽折磨,外貌平常。当道格拉斯和布朗在钱伯斯堡旧采石场的乱石中间展开辩论时,他坐在那里倾听着。有些事情他听得懂,有些事情他却听不懂。不过有一桩事他明白,那就是约翰·布朗的心灵,所以他说道,“我想我要跟这位老人走。”后来,在不幸的星期一那一天,在令人厌恶的狂暴之中,有一个黑人和一个白人一同站着,发现自由就在前面。那个白人就是约翰·布朗的最真诚的战友;那黑人就是薛尔斯·格林。那个白人后来说,“我叫他和我一块儿走,我们再也无能为力了”。可是他很干脆地说道:“我必须下去找老人去。”于是他便下去找约翰·布朗,视死如归。这就是黑人的态度。

这个国家,很久以来,一直在考虑着黑人问题,但是它的注意力以前从来也没有象1859年10月中到12月这四十天那样,被这样深刻的戏剧性的趣味和个人的兴趣吸引住。全国注意力之所以被吸引住,是由于弗吉尼亚州和约翰·布朗的缘故:——因为弗吉尼亚州提出了危言耸听的控诉;因为约翰·布朗有魄力、淳朴和明敏,使得他的受审、坐牢和死刑给废奴主义提供了空前的最有力的论据。弗吉尼亚州用约翰·布朗来“激发南方人心”的做法,正好被约翰·布朗用来激发北方人的良心。进行起诉的州检察官安德鲁·亨特尔当然要求审判过程要短,惩办要快,约翰·布朗对此完全同意。他并不希望逃避行动的后果,也不希望挡住弗吉尼亚州司法的车轮。功败垂成,在那古老的消防站里,他精神上感到一阵困惑不解以后,他的牺牲这一使命的真实意义便慢慢浮现在他的眼前。当他面对着一些要营救他的建议时,他最初若有所思地说道:“我不知道我应不应该鼓励任何想救我性命的企图。我还不能肯定:我在此刻死去是不是更好。我并不是不会犯错误的,我可能错了;但是我认为:如果我死去,也许我的目的距离实现的日子更接近了。这一点我必须考虑到。”(雷德帕斯所著书第376页所引新闻报道)这个信念越来越抓住了他,越来越使他激动,于是他便开始斩钉截铁地说:“我想,我除了一死以报我所热爱的事业外,现在没有更好的办法;我死去比我活着所作的贡献还要大。”(斯普林夫人语,载雷德帕斯所著书第377页)

他末了唱出最后那首牺牲一切的伟大颂歌。“我感到惊讶,象我这样微不足道的人,不管怎样,居然能在极少数几个人当中占有一席之地;这些人,当他们就义时,是为了捍卫正义、捍卫永恒不变的真理。”(1859年给姐姐的信,载桑博恩所著书第607—609页)

这次审判是一段困难的经历。弗吉尼亚当局为了维护本州的制度,必须以杀人罪审判一个人,然而这个人正是这个制度的审判员,坐在那里,当着全人类组成的陪审官面前,宣告这个制度有罪。这次审判的结论做得太仓促草率,这是由于顺从咄咄逼人的舆论和岌岌可危的形势。约翰·布朗只是反对这种不公道的草率从事,因为他想要全世界明白他为什么要采取这样的行动。另一方面,亨特尔不但害怕当地的暴徒,而且害怕人们对于这位白发苍苍的战士渐渐发生感情。因此他加速进行合法的审判,但是以近乎粗暴执拗的态度对待此事。被告是因伤躺在床上被传讯的。律师是仓促间挑选出来的,得不到足够的时间来进行商量和准备。约翰·布朗于10月20日在县首府查尔斯敦正式被监禁起来,10月25日经过初审,10月26日就由大陪审团提出控诉,罪状是:“串通奴隶图谋进行暴动;反叛弗吉尼亚州;犯有一等谋杀罪。”

10月27日星期四,审判开始了。没有异议选出了陪审员,布朗的律师们不顾他的辩护提纲,以精神错乱为理由为他提出抗辩。这位老人从他的卧床上站立起来,说道:“我认为这是某些人的一种可耻的诡计和借口,我只有鄙视它。……这些人如果要采取什么办法的话,应当采取别的办法对付我,我完全没有觉得精神错乱。只要我力所能及,我就反对任何企图以此为理由为我进行干涉。”(约翰·布朗语,载雷德帕斯所著书第309页)

星期五,有一个马萨诸塞州律师[2]特来帮助,并且还私下提出了逃跑的办法。约翰·布朗悄悄地拒绝考虑任何这种企图,但却欣然接受了这位律师和其他两人的帮助,他们是由约翰·阿·安德鲁和他的朋友派来的。审判官干脆拒绝了给这些人任何准备案子的时间。尽管如此,案子还是拖到星期一陪审团退席为止。星期一傍晚,陪审团回来了,雷德帕斯说道:

“这时,从围栏内的卧床起,在被告的周围,在法庭本身的栏杆以外,穿过整个宽敞的大厅,一直到门外,人们挤得水泄不通。心情焦急而又聚精会神、保持肃静的老百姓引颈翘首地站在那里要观看审讯老布朗的最后一幕。

“法庭书记官宣读了起诉书,问道:‘陪审团各位先生,你们以为怎样?这个刑事被告,约翰·布朗,有罪没有罪?’

“‘有罪,’陪审长回答。

“犯了叛逆罪、图谋串通奴隶和其他人造反以及一等谋杀罪吗?”

“‘是的。’”

雷德帕斯继续说道:“当提出和宣读陪审团的这个裁决的时候,在大庭广众中连最微小的声音也听不见。几百个在场的人丝毫没有表示出兴高彩烈或胜利的神情;这些人在不久以前还在法庭外边纷纷威胁和咒骂他。这种不可思议的寂静在法庭审讯全部过程中从没有打破过。老布朗本人一声不响,他象前几天一样,转过身去,整理一下他的小床,然后泰然自若地躺在床上。”(雷德帕斯所著书第337页所引新闻报道)

在下个星期三,约翰·布朗被判处死刑。他脸色苍白,吃力地迈着脚步,在那间宽敞的方屋子里,在煤气灯下坐了下来,一动也不动。审判官宣读判决书,书记官问道:“你有什么要说明不应判处死刑的吗?”这时约翰·布朗站起身来,向前探着身子,立刻以平静而又坚定的语气,发表了他最后一番伟大的讲话;

“诸位法官,请听我有几句话要说。

“首先,关于我要解放奴隶的意图,除了我一向已经承认的以外,我否认一切。我确实想把这件事干得干净利落,就象我去冬所干的那样。当时我到密苏里去,在那里解放了几个奴隶,双方没有开一枪,我带他们走出国境,最后把他们留在加拿大。我打算以更大的规模再干一次。这就是我全部的企图。……

“我另外还有个异议,就是要我受这样的刑罚是不公正的。我干了我所承认的事情,而且我所承认的这些事情已经得到完全的证实(因为给这一案件作证的大部分见证人,正直无私,诚实坦白,我很赞赏),如果我是为了有财有势的人、有知识的人、所谓大人物,或者为了他们的任何朋友——不论是父母、兄妹妻子或孩子,或者诸如此类的人——这样干,又在其中忍受痛苦,并牺牲我所有的一切,那也就平安无事了;同时法庭上每个人就会认为这是一个值得奖励而不该予以惩罚的行为。

“我相信,象我所干的那样,为那些受人轻视的穷人们进行工作,这并不是错误的,而是正确的。现在,如果认为有必要叫我为正义事业付出生命,把我的鲜血和我的孩子们的鲜血,以及同千百万个奴隶的鲜血混合起来——我服从。就这么办吧!让我再说一句话。

“我对于这次审讯中我所受到的待遇,感到完全满意。考虑到一切情况,这个待遇比我所期望的更为宽大。但是我并没有觉得自己有罪。我从一开始就讲过什么是我的企图,什么不是我的企图。

“对于和我有关系的某些人的发言,让我也说几句话。我听见他们之中有几个人说:我曾劝说他们参加我的行动。但是事实恰恰相反。我说这话并不是为了要伤害他们,而是对他们的懦弱表示遗憾。他们参加我的行动,没有一个不出于自愿,大部分还是自己负担费用的。他们之中有一些人,直到他们来找我以前,我从来也没有见过,也没有同他们说过一句话。他们来找我,正是为了我所说过的目的。

“现在我说完了。”(雷德帕斯所著书第340一342页)

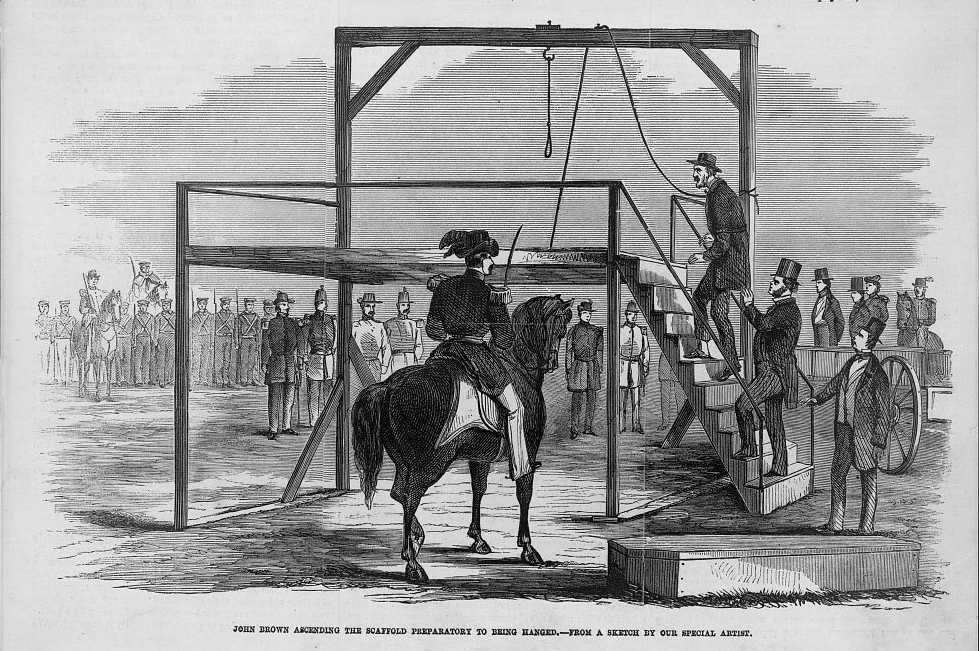

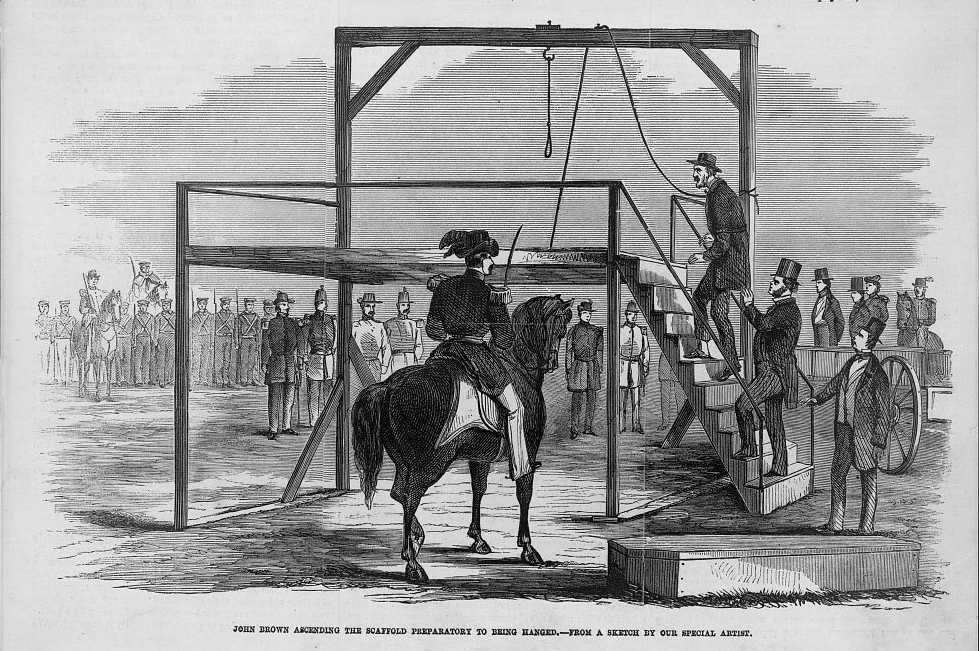

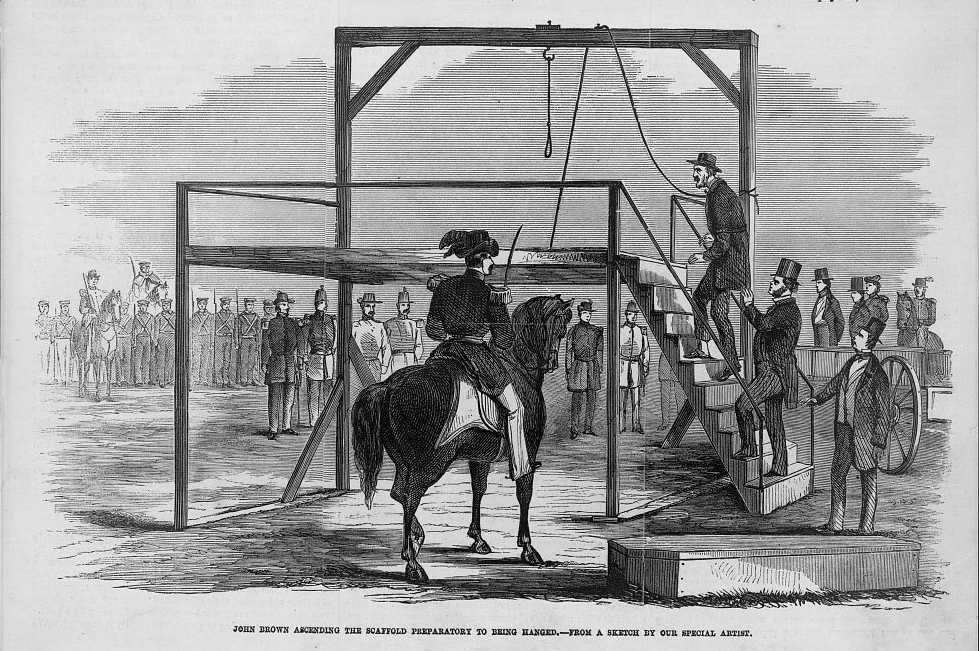

12月2日他就义的一天,晨曦辉煌。在二十四小时以前,他吻别了他的妻子,而在这一天早晨,他探望了他的已判刑的伙伴——先探望了薛尔斯·格林和柯普兰,接着又探望正在动摇的库克和柯波克以及坚定不移的史蒂文斯。最后他转向绞刑架的地方。从一大清早,便有三千兵士一直围着绞刑架踱来踱去。这座绞刑架设在距查尔斯敦半英里远的地方,他们把它包围了十五英里。人们的心情异常沉寂。约翰·布朗在晨曦中坐着马车出来。“这真是美丽的国土”,他说。景色确实美丽。辽阔灿烂、起伏不平的田野,在阳光中闪耀着光辉。在那一边申南多亚河滚滚向北流去,巍峨的蓝岭耸立在更远的地方。纳特·特纳曾经在那里作战和牺牲,加布里埃尔曾经在那里寻找过藏身之地,约翰·布朗曾经企图在那里实现梦寐以求的理想。有人说当约翰·布朗从那里走过时,曾吻过一个黑人孩子,但是安德鲁·亨特尔却极力否认。他说,“没有黑人能接近他。”这也许说得对;当约翰·布朗在那里被处绞刑时,所有的葬仪警卫兵跪在他的周围,他为他们祈祷说。

“我对所有爱邻舍的人表示爱戴。我曾经请求过,当我被公开杀害的时候,免去一切为我做的软弱无力或者虚情假意的祷告;让参加宗教仪式的人只是一些可怜的、肮脏的、褴褛的、蓬首赤足的男女小奴隶们,由白发的奴隶妈妈们带领着。永别了!永别了。”(1859年给乔治·斯特恩斯夫人的信,载桑博恩所著书第610—611页)

约翰·布朗走上绞刑架英勇就义(1859年12月2日)

[1] 指设在波士顿的马萨诸塞州支援堪萨斯委员会。

[2] 指北部废奴主义者和布朗的朋友派来为布朗辩护的律师。

上一篇 回目录 下一篇