中文马克思主义文库 -> 大卫·格雷伯 -> 《40%的工作没意义,为什么还抢着做?》(2018)

第七章 狗屁工作的政治效应为何?对这样的处境,我们能做点什么吗?

我相信这种延续无用工作的直觉,说到底只是对群氓的恐惧。思路是这样的:群氓是这样低贱的动物,一有闲暇就会酿成危险,不如让他们时时有事忙,忙碌到没办法思考。

——乔治.欧威尔,《巴黎伦敦落魄记》(Down and Out in Paris and London)

假如有人完美地设计了一套工作体制,用来维护金融资本的权力,那我看这人已经做到淋漓尽致了。这套工作体制无止境地压榨、剥削实实在在生产出东西的工人,把剩下的工人切成惶恐的阶层和较大的一个阶层;人人唾骂的失业者属于惶恐的阶层,较大的阶层说穿了就是拿钱吃闲饭,分派到的〔社会〕位置让他们认同统治阶级(经理人、行政主管等)的观点和感知模式,其阔绰的代言人更让他们痴迷。但在此同时,这套工作体制又煨养着一股蠢蠢欲动的怨恨;谁的工作具备清楚又难以否认的社会价值,怨恨的矛头就指向谁。

——摘自〈论狗屁工作现象〉 |

对于当前工作处境的政治意涵和可能的出路,我有几点想法和一个建议,提出来为本书作结。前两章,我描述的是驱动狗屁工作——我称之为管理封建制——孳生的经济力和让我们得以忍受这种安排的宇宙论。所谓宇宙论,意思是想象人类在宇宙中的位置的整体方式。经济愈是沦为分赃,指挥链的无效率和累赘其实就愈合理,毕竟那是最适合把赃物吃干抹净的组织形式。人们愈是不从工作生产的东西和提供给他人的利益中发掘工作的价值,工作就愈是会因为被当成自我牺牲的形式而有价值。意思是:减轻工作繁重程度、让工作更有乐趣,就连获悉你的工作造福他人而产生的满足,这一切对社会而言,其实都在降低这份工作的价值,到头来还被这个社会拿来为较低的薪资水平背书。

这一切实在太悖离常理了。

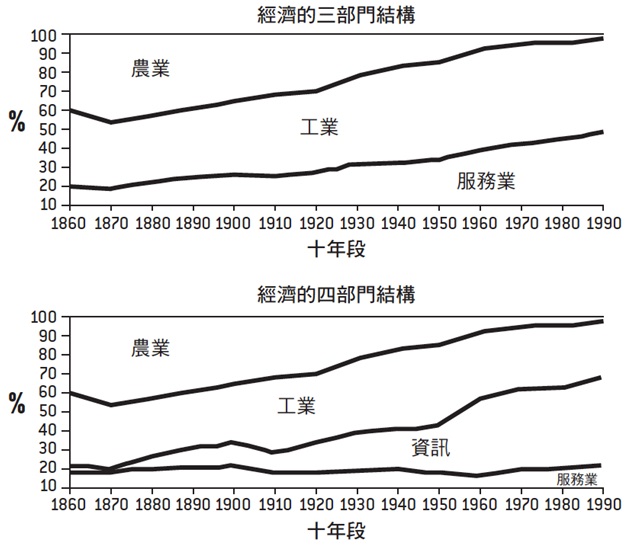

在某个意义上,那些宣称我们选择了消费主义而非闲暇、所以没有一周工作十五小时的评论人,也不是全盘皆错。他们只是把机制搞错了。我们并不是把全部时间都耗费在制造 PlayStation、捏寿司给彼此吃,才得花更多时间心力工作。工业部门愈来愈倾向自动化,真正的服务部门仍约占整体就业人口百分之二十的持平数字。反之,我们是因为发明了一种古怪的虐待辩证,才不得不更刻苦工作。按照这种虐待辩证,我们觉得偷偷摸摸的消费快感之所以存在,唯一可能的理由就是工作场所带来的痛苦感受。工作因此占据我们醒着时的生活,份量愈来愈重;这意谓我们没有「过生活」(亏得韦克斯〔Kathi Weeks〕一语道尽)的闲暇,也反过来意谓我们的时间只够支应偷偷摸摸的消费快感。整天闲坐在咖啡厅,为政治争得面红耳赤,或八卦我们朋友复杂的多边恋情,都很耗时间(一整天,不夸张)。反观,在当地健身房举重或上瑜珈班,叫户户送(Deliveroo)外卖,看一集《权力游戏》(Game of Thrones),血拼护手霜或消费性电子产品,全都可以安置在不假他求、可预期的时段里。这些时段是多如牛毛的工作之间剩下的,不然就是工作后的复原时间。上述都是我所谓「补偿消费主义」的例子,做这类事情可以弥补你没得「过生活」或得过且过的事实。

论怨恨的制衡如何维护了管理封建制下的政治文化

就在我说话的时候,选民正在刻他们的陶片〔以决定把哪个政治人物从城里放逐〕,据说有个不识字、举止粗鲁的家伙以为阿利斯提德(Aristides)是寻常群众,将他的陶片交给后者,要他写上阿利斯提德。阿利斯提德错愕了,问那男人阿利斯提德哪里冒犯了他。「什么都没有,」男人答道,「我连这家伙是谁都不知道,只是走到哪里都听人家叫他『正义者』,我腻了。」听完这番话,阿利斯提德一语不发,在陶片上写下自己的名字,交还对方。

——普鲁塔克,《希腊罗马名人传》 |

本书阐述的状况无疑有所夸大。消费者社会里的人的确是拼拼凑凑地「过生活」,即便从事狗屁工作的人也是如此——只是你或许要问,长期而言,这样的生活形式能维持到什么程度。毕竟,最有可能受困在无谓僱佣关系里的人口阶层,生活似乎也最容易陷于断断续续的临床忧郁,或其他形式的心理疾患,更别说生育下一代了。我怀疑情况还更糟,但只有经验研究能证实这些疑点。

就算上述都不是实情,我们还是难以回避一件事:这种安排工作的方式,会促成仇恨和怨恨蔓延的政治版图。没有工作、挣扎求生存的人怨恨受僱者。受僱者被鼓动去怨恨穷人和失业者,他们是伸手牌,是寄生虫,诸如此类的说法源源不绝灌进受僱者耳里。若有人从事真的有生产性或造福他人的劳动,这样的人会被受困于狗屁工作的人怨恨,同时领过低薪水、受人轻侮,而且人们对他们的贡献并不领情。于是,从事真的有生产性或造福他人的劳动的这些人,会愈来愈怨恨他们所谓的「博雅菁英」。在他们眼中,博雅菁英独占了那些能让人过上好生活、内容有用、情操高尚又光鲜亮丽的少数工作。所有人都会唾弃政治阶级,(正确地)认定后者腐败,因而得以团结。然而政治阶级也反过来发现,这些其他形式的、不假思索的憎恨非常便利,因为憎恨能把焦点从他们本身转开。

这些怨恨的形式,有些再熟悉不过,读者立刻就能认出来;其余人们谈论的少,乍看或许让人摸不着头绪。很容易想象某个在法国茶叶工厂工作的人,会怎么怨恨那群一点用都没有的空降中阶经理(早在那些中阶经理还没决定要把他们悉数开除之前就开始怨恨了)。不过,那些中阶经理为什么会怨恨工厂工人,原因就不见得那么容易想通。其实中阶经理往往摆明了怨恨工厂工人,经理的行政助理怨恨更深,原因很简单:工厂工人理直气壮地为他们的工作自豪。光是嫉妒就能让人为自己开脱,压低这类工人的薪资。

人们尚未将道德嫉妒的现象提炼成理论的程度,据我所知,还没有人写过专书探讨。尽管如此,道德嫉妒是人类事务中明显的重要因素。我用这个词,谈的是指向第三人的嫉妒和怨恨的感受。不是因为此人口袋深或天赋高,而是因为他或她的行为在别人眼里看来,标举的道德标准比嫉妒者自己的还高。基本的心态大约是,「这人怎么敢说他比我好(尽管他比我好,我心知肚明,也从未佯装不知情)?」我记得第一次是在大学里碰上这种态度。一个左翼朋友有次告诉我,他得知某位知名运动分子在纽约有一套昂贵的房子,给他前妻和小孩住,此后他对那个运动分子再也不抱丝毫敬意。「多伪善的人!」他愤愤不平,「他大可把那笔钱给穷人啊!」我跟他说,那个运动分子把他差不多全部的钱都给了穷人,他也无动于衷。我跟这位批评者说,他自己绝对算不上穷,似乎也不曾捐助慈善,他则深感冒犯。坦白说,后来他好像再也没跟我讲过话。之后我一再碰上这种态度。唱高调的社会改革者社群里,只要有人把共同价值示范得太淋漓尽致,就会被当成一种威胁。大模大样的良好行为(「招摇德性」是新的代表词汇)看在人们眼里,往往是一种道德上的挑衅,即使我们举例中的这个人里里外外谦卑又平实,也于事无补。说真的,这甚至会让事情更糟,因为暗地里觉得自己不够谦卑的人,未尝不能把谦逊本身视为道德挑衅。

这种道德嫉妒在运动分子或宗教社群间特别旺盛,不过此处我想指出,它也呈现在围绕着工作的政治里,只是比较隐晦。正如人们经常同时气愤移民们工作做得太多又做得太少,怨恨穷人时人们也会同时指向不工作的穷人,因为人们想象他们生性懒惰,又指向工作的穷人,因为他们至少不用做狗屁工作(除非他们是被强拉进某种工作福利)。举例来说,为什么美国保守人士煽动民众去怨恨组织工会的医院或车厂工人,会这么成功?二○○八年对金融业纾困时,民众不是没有抗议银行高层拿百万美元的奖金,但后续却无任何实质惩戒。然而,遭殃的汽车业纾困案却带有制裁,制裁对象是装配线上的工人。舆论诋毁他们,说他们被工会契约惯坏,让他们享受大方的健康和退休金方案、休假,还有每小时二十八美元的工资,他们被迫作大规模的返还。在同一家公司财务办公室工作的人才是真正捅出娄子的一方(前提是他们不只是混水摸鱼,什么事都没做),却没被要求作出类似的牺牲。正如一家地方报纸所回顾:

银行纾困案之后,接着二月是汽车公司的纾困。据估算,这个产业的公司必须砍掉数千个职位才能重拾获利能力。车厂工人的工作保障和健康福利长久以来备受嫉妒,如今他们成为代罪羔羊。密西根州曾以制造业傲人的城市一一熄灯,右翼的电台政论员断言工人罪有应得——即便历史上,这些工人的劳权抗争为所有人取得了一周工作五天、一天工作八小时的权利。注224

相较于其他蓝领工人,美国汽车业工人在为创设公民同侪真正需要的制度的过程中,扮演不可或缺的角色。过去他们之所以享有上述相对大方的方案,这是第一个、也是最重要的原因。此外,这项制度在文化面的份量深获认可(说真的,这是汽车业工人身为美国人的感受的中心)。注225很难跳脱这样的印象,了解到这正是其他人怨恨他们的理由。「他们有幸制造汽车!这样还不知足吗?我必须成天坐在位置上填写这些愚蠢的表单,这票混帐还落井下石,威胁要罢工,要求牙科保险,要求休假两周,好让他们带小孩去见识大峡谷或罗马竞技场,够了吧?」

在美国,对中小学老师绵延不绝的敌意也是同样道理,否则无从解释敌意的来由。若要说哪一门职业对社会而言有其份量、情操高尚,非中小学老师莫属,毕竟人人都知道,吃这行饭就意味着低薪和充满压力的工作条件。就是想对别人生命有正面的教化,人们才去当老师。(以前纽约地铁的招聘广告这样写道:「没有人会在二十年后打电话给某人,感谢对方当过启迪人心的保险公证人。」)又来了,似乎是这样的理由让他们沦为合理的猎物。有人说他们特权加身、自命不凡、薪资过高,滔滔不绝地灌输学生世俗人文取向的反美利坚主义。既然他们是合理的猎物,读者也就能理解为什么共和党的运动分子瞄准教师工会。然而教师工会涵盖了教师和学校的管理人员,共和党运动分子反对的政策,其实多半要归咎于后者。那为什么不把火力集中在后者?毕竟要提出充分理由,说明校务行政人员是薪水领太多的寄生虫,比指控老师被制度惯、被制度宠,容易多了。如霍洛维兹(Eli Horowitz)指出的:

这件事值得关注之处,在于共和党人和其他保守分子确实抱怨过校务行政人员——但之后他们就停止了。对话起始没多久,不论出于什么原因,那些声音(起初稀稀落落)逐渐萎缩,以至湮灭。最后,老师本身成了更有效力的政治标靶,尽管他们从事的工作更有价值。注226

再一次地,我认为这只能归结于道德嫉妒。在人们眼中,老师这种人就是大模大样地标榜自我牺牲、助人最乐,这种人就是想要在二十年后接到一通电话说「谢谢你,谢谢你为我做的一切。」这种人还组工会,放话要罢工,要求更好的工作条件?简直是伪善。

§

追求有用或情操高尚的工作类型,但同时期望薪资福利能有令人放心的水平,这样的人是正当的怨恨标靶。这条规则有一大例外,即不适用于军人或直接效力军方的任何人。反之,军人不得被怨恨,他们凌驾于批判之上。

以前我就写过这个耐人寻味的例外,匆匆回顾这个论证或许有帮助,否则我认为不可能真正理解右翼民粹主义。注227容我再举美国为例,毕竟这是我最熟悉的个案(不过此论证粗略的大纲肯定适用于巴西到日本的所有地方)。对右翼民粹主义者来说,别的不说,军方人士都是终极的好人。人们必须「支持部队」,这是绝对指令,任何退让都是叛国,没什么好说。反之,终极的坏蛋是文青(intelligentsia)。举例来说,大多数工人阶级的保守派对企业主管漠不关心,但通常不会因为厌恶他们而激动难抑;他们恨之入骨的是「博雅菁英」(这群人分成好几条分支:「好莱坞菁英」、「媒体业菁英」、「大学菁英」、「满口漂亮话的律师」,或「医疗建制派」),这类人住在大型海岸城市,看公共电视或听公共广播,甚至参与产制节目,说不定还在节目里头轧上一角。就我所见,这股怨恨背后有两种感知:感知(一)这批菁英分子还当寻常做工的人是一票匍匐爬行的穴居人,和感知(二)这些菁英构成一个愈来愈封闭的种姓,工人阶级的子女要打进去,还不如打进真正的资本家阶级比较容易。

在我看来,这两种感知都堪称精准。倘若二○一六年川普选举激起的舆情可供参考,那第一种感知很大程度是不证自明的。斯文体面的圈子不假思索地接受关于工人阶级白人的陈述,那些话(譬如某一阶级的人民丑陋、暴力又愚蠢)拿去讲美国其他身分团体,立刻就会被谴责为偏执。认真想想,第二种感知也是实情。不妨再拿好莱坞当例子。一九三○和四○年代那时,就连「好莱坞」的名号都不免唤起「麻雀变凤凰」的形象:单纯的农场女孩奔赴大城市,被挖掘,一夜成了明星。好莱坞是这样的一个地方。按目前文脉,实际上这种事多常发生并不重要(显然曾经发生过);重要的是,当时那样的寓言在美国人眼中不是天方夜谭。看看今日大片的主演名单,哪个演员的族谱里找不到至少两个世代的好莱坞演员、编剧、制片和导演,还真稀罕。电影产业已经被内婚制的种姓把持了。那好莱坞名流嚷嚷平等主义政治,听在大多数工人阶级美国人的耳里,难免有点空洞,这有什么好意外的呢?就此而言,好莱坞绝非孤例,不如说它足以表征所有博雅专业注228的际遇(进度或许是快了那么一丁点)。

我要指出,保守选民通常怨恨知识分子更甚于怨恨富人,因为他们还想象得到自己或子女哪天发财的模样;但晋身文化菁英的一员会是什么光景,他们完全没有画面。试想,你会发现我这样的评估实在不是没有道理。内布拉斯加州卡车司机的女儿成为百万富翁的机会不大(已开发世界里,目前美国的社会流动程度最低),但有可能发生。然而,这同一个女孩几乎没有任何成为国际人权律师或《纽约时报》剧评的途径。就算她有办法进入合适的学校,接着必不可少的无薪实习岁月里要住在纽约或洛杉矶,她肯定一筹莫展。注229就算装玻璃工人之子得到一份颇有展望的狗屁工作,有了立锥之地,他恐怕也会跟艾瑞克一样,没办法或不愿意把这份狗屁工作转化为被迫为之、开拓人脉的平台。看不见的障碍数都数不清。

倘若回到上一章说明过的「单数价值」对「复数价值」的对立,我们或许可以这么说:如果你只想赚大钱,不见得找不到门路;另一方面,如果你的目标是追求其他任何一种价值,不论是真理(做新闻、做学术)、美(艺术世界、做出版)、正义(行动主义、人权)、慈善等,此外你还想要足够生活的工资,那么你的家产、社会网络和文化资本最好有一点才行,不然根本连门都没有。据此,人们或许会基于钱以外的理由去做的、一切可能有薪酬的社会位置,都已经被「博雅菁英」有效地把持了。人们认为他们试图把自己塑造成新的美国贵族阶层,跟好莱坞贵族制度意思差不多。从事该工作的人得以好好生活,而且还是能感觉到自己正服务于某种更崇高的目的,这样的工作让人感到高贵,然而世袭这些工作的权利,已经通通被新贵族阶层垄断了。

当然,在美国,这个国家的奴隶制度遗产和根深蒂固的种族主义,都让上述的一切更形复杂。冲着知识分子表达阶级怨恨之情的,主要是工人阶级的白人;非裔美国人、移民和移民的子女多半摈弃反智识的政治,教育系统在他们眼里仍旧是子女最有机会出人头地的凭借。这就让贫穷的白人较容易认定,他们跟富裕的白人博雅分子是一种不公平的结盟关系。

不过这一切跟支持部队有什么关系?好,如果那个卡车司机的女儿横了心要找到一份致力于某项无私目标、情操高尚的工作,同时付得起房租、保证有资格获得充分的牙医服务,她到底有些什么选项?如果她性情虔诚,在地教会也许有一些机会,但这类工作可遇不可求。机会最大的还是从军。

逾十年前,我听路慈(Catherine Lutz)演讲的时候,才彻底想通上述情况的实情。路慈是人类学者,在美国海外军事基地所在群岛进行研究计划。她提出一个引入入胜的观察,即几乎所有她研究的基地都组织了外展计划,士兵冒险离营,进入邻近城镇和村庄,维修学校教室,进行免费牙齿检查。表面上,这些计划旨在改善跟当地社群的关系,可是这方面成果平平。军方发现这项事实,却仍旧延续这个计划,因为这些计划对士兵的心理有巨大的影响;参与的士兵描述其事的时候,愈讲愈是兴高采烈,例如「这就是我从军的原因」,「效命军旅就是这么一回事,不只保卫国家,更是帮助人群!」获准执行公共服务职责的士兵,续约的机率多出两到三倍。我记得我在想的是:「等等,所以这些人大部分其实是想加入和平部队?」注230我赶紧翻查后发现,不出所料,你必须先拿到大学学位才能加入和平部队。美军是失意利他主义者的天堂。

§

我们所谓的左翼和右翼,在历史中累积了巨大的差异,从「单数价值」和「复数价值」的关系中可见一斑。左翼一直尝试弭平纯受自我利益支配的领域和传统上被高尚原则支配的领域两者间的鸿沟。右翼则一直奋力分开两者,再主张两者都归他管——他们既主张贪婪,也支持慈善。于是共和党内的自由市场放任主义者,会跟基督教右派「价值选民」结盟。不走这条思路是无从解释的。这样的同盟付诸实行的时候,通常在政治上会形成一种策略,无疑就是黑脸白脸的把戏:首先释放市场的混沌,去撼动生活和一切老生常谈的道理;再来,请献上你自己,把你自己当成教会权威和父职权威最后的堡垒;至于抵御的对象,就是他们自己释放的蛮族。

一边呼吁「支持部队」,一边谴责「博雅菁英」;交织在一起,右翼人士实质上就是冲着左翼大喊伪善。他们说的是,「六○年代的校园基进分子口口声声说他们试图创造一个人人都能当快乐的理想主义者、都能过物质丰裕生活的新社会,实行共产主义,消除单数价值与复数价值的区分,人人都能为共善效力;结果搞了半天,他们只能保证一种做起来就像他们专为自己宠坏了的儿女预留的工作。」

这样的情形深深暗示了我们生活的社会的性质。它点出资本主义的一项通则,亦即这种建立在贪婪之上的社会,其实并不真的相信实情如此。即使人类生性自私贪婪是这种社会的老生常谈,也不乏推崇这种行为,但这个社会私底下仍伸出行事利他的权利钓人,照着规则玩就能获得奖励。证明自己有自私的魄力,才承担得起无私的权利。反正游戏就是这样玩的。假使你汲汲营营,藉此攒积足够的经济价值,那么你就获准大捞一笔,把你的百万美元转换成某种独特、更崇高、无形或美丽的事物——也就是把单数价值变成复数价值。你凑出一组林布兰的收藏,经典跑车,或者你设立一个基金会,余生致力做善事。直接跳到终点明显是作弊。

我们又回到中世纪生命周期服务的林肯版本了,只是现在多了个但书:我们当中的多数人要到退休才能体验到一点完全成人的滋味,也许还没得品尝。

士兵是一个正当的例外,因为他们「服务」他们的国家,也(我猜想)因为长期而言他们也不会有太大的斩获。这就能解释,为什么右翼民粹分子在士兵服役期间无条件支持部队,却对后者很大比例最后无家可归、无业、一贫如洗、成瘾,或在乞讨、膝盖以下荡然无存等事实那么冷漠而无动于衷。一个穷小孩或许会告诉自己,他加入陆战队是为了教育和职涯的机会,可是每个人都知道,这一步充其量是死马当活马医。他作出的牺牲具有这样的性质;也因此,他才真正高贵。

走笔至此,其他我提过的怨恨对象,都可以视为大剌剌地挑战薪酬和社会利益的反向关系原则。组织工会的汽车业工人和老师担纲不可或缺的职能,却又狂妄地要求中间阶级的生活风格。我料想他们是一种特殊忿怒的对象,忿怒的来源是困陷在摧折灵魂的下层和中层狗屁工作里的人。在人们眼中,比尔.马厄(Bill Maher)或安洁莉娜.裘莉(Angelina Jolie)那种类别的「博雅菁英」成员,无论被要求站在哪条队伍里面,每次都会挤向排头,才得以垄断所剩无几的一种职缺:既有趣薪水又高,还能多少改变世界,在此同时理直气壮地把自己呈现为社会正义之声。对于这种人,工人阶级的怨恨特别深。工人阶级的劳动既痛苦又艰辛,还会拖垮身子;同样对社会有益,只是那些自由主义的模范从来没多少兴趣,也不觉得其重要。

同时,受困于较高阶狗屁工作的「博雅阶级」成员,对同样的工人阶级有办法老实挣钱,那种毫不掩饰的、充满嫉妒的敌意,似乎跟这种漠不关心有所重叠。

注224:Matthew Kopka, “Bailing Out Wall Street While the Ship of State is Sinking? (Part 2),” The Gleaner, January 25, 2010, http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20100125/news/news5.html, accessed July 22, 2017。当时有一个不胫而走的说法是,汽车业工人一小时赚得到七十五美元。然而这个数字是根据产业公关稿算出来的,所有工人的各种工资、福利和年金开销统统算进去,再除以总工时。若是这种算法,不管哪个产业、哪一种工人,几乎都能算成他或她每小时实领工资的两倍或三倍。

注225:第二个理由是,工厂工人全都集中在同一处,那就容易联络、组织。这也意味他们可以拿罢工作要挟,从而造成严重的经济后果。

注226:Eli Horowitz, “No Offense Meant to Individuals Who Work With Bovine Feces,” http:// rustbeltphilosophy.blogspot.co.uk /2013 /08 /no-offense-meant-to-individuals-who.html, accessed August 31, 2013.

注227:以下大部分撷取自一篇专论,发表时的格式较长:“Introduction: The Political Metaphysics of Stupidity.” In The Commoner(www.thecommoner.org.uk), Spring 2005, and shorter format in Harper’s as “Army of Altruists: On the Alienated Right to Do Good,” Harper’s, January 2007, 31–38.

注228:根据欧盟的定义,博雅专业(liberal profession)包括但不限于律师、工程师、建筑师、牙医、医师、会计师等。这类专业人士的养成需要技艺和科学的训练,且执业资格与内容经常受国家或专业公会管制。

注229:由于菁英产下的后代〔数量〕,几乎都没能在人口学的意义上再制他们自身,这些工作可能都会流向出类拔萃的移民之子。换作美国银行或安隆(Enron)的主管遇到类似的人口学问题,他们多半会聘用比较贫困、但跟他们一样是白人的人。这一部分是因为种族歧视,也有一部分是因为企业本身多半会助长广泛反智识的风气。我曾经在耶鲁大学工作,大家都知道耶鲁的招聘专员偏好聘僱在耶鲁拿「B」的学生,因为拿「B」的学生比较有机会跟「他们处得来」。

注230:和平部队(Peace Corps)是肯尼迪创设的组织,将受过训练的专业人士送到发展中国家提供技术服务。

当前引进机器人的危机,怎么跟较大的狗屁工作问题拉上关系

清教主义:对于某处的某人可能过得很开心感到恐惧,而且挥之不去。

——孟肯(H. L. Mencken) |

富裕国家的政治被交横的怨恨愈切愈深,这是灾难般的事态。

在我看来,这一切都让下面左翼的这个老问题前所未有地别具意义:「每天我们起床,集体制造了一个世界,所有人都脱不了关系;不过我们当中的每一个人,若让他自己做决定,真的有人会决定要制造跟这个世界一样的世界吗?」从许多面向来看,二十世纪初期科幻小说里的幻想,如今都变得可能了。没错,我们没办法传送上火星,也没办法在那里建造殖民地,不过我们可以轻易将许多事物重新安排,让地球上每个人都过得相对舒适自在。从物质条件来看,这样的世界不会太困难。科学革命和技术突破的速度,比起约一七五○年到一九五○年时、世人后来熟知的那种令人目眩神驰的速度,已经放慢了很多。尽管如此,机器人学持续精进,主要是因为这门学科是将既有的科技知识作改良应用。结合材料科学的进展,两门科学标识一个时代的到来,其中最沉闷而累人的机械性事务,有非常大的比例确实可以消除了。这意味我们所知的工作将愈来愈不像我们对「生产性质」劳动的想法,而是愈来愈像「照护」劳动——因为毕竟,照护包含的大半是多数人最不乐于交给机器完成的那些事情。注231

关于机械化迫在眉梢的危险,晚近有许多骇人的文献,大部分都依循冯内果(Kurt Vonnegut)在一九五二年的第一本小说《自动钢琴》早就阐发的思路。消除大部分形式的体力劳动后,这些评论者警告我们,社会必然会分裂成两个阶级,一个是富裕的菁英,他们拥有并设计机器人;至于疲乏惨淡的前工人阶级,他们没事干,只能整天酗酒、把药打进体内(中间阶级则在两者间分歧)。显然,这种想法不只是完全忽略真实劳动的照护面向,更假定财产关系是无从改变的,甚且人类——至少,譬如说,科幻作家以外的人——竟然彻头彻尾没有想象力,想不出任何有点意思的事来做。注232一九六○年代的反文化挑战了第二、三项假定(尽管没怎么质疑第一项),而有很多六○年代的革命分子全心支持「工作都交给机器!」这句口号。这又转而导致我们在第六章见识过的,道德化卷土重来的反扑,即一边把工作本身供奉成一种价值,同时输出许多工厂的职位到穷国;那里劳动力够低廉,还请得动人类来做。就在七○和八○年代,对六○年代反文化一阵反动的余波中,第一波管理封建制和僱佣关系的极度废冗化开始发挥影响。

最近一波的机器人化,造成了跟六○年代一样的道德危机和道德恐慌。跟六○年代唯一实在的差别是,因为若要对经济模型作任何重大改动,都会被以毋庸刍议处理,所以人们假定机器人化唯一可能的结果,只能是把更多财富和权力输往那百分之一。就拿马汀.福特(Martin Ford)不久前的《机器人崛起》(The Rise of the Robots)当例子吧。这本书翔实记述了,硅谷在解僱掉大部分蓝领工人后,目前正逐步把脑筋动向健康照护、教育和博雅专业上。他预测结果恐怕是「科技封建制」(techno-feudalism)。他争辩道:从工作中抽走工作者,或迫使他们跟机器竞争而耗尽力气,都会丛生问题。更何况,要是没有薪资支票,每个人要怎么付得起机器人带来的所有光鲜亮丽的玩具和高效服务呢?福特的总结固然简化得惨不忍睹,但仍有助于凸显我认为这类说法漏掉的事物。种种机器人取代人类的预测,一向只讲这么多就停了;举例来说,未来学家有可能想象机器人取代体育编辑、社会学者或不动产经纪人,然而我从没看过一份预测指出,我们有可能用机器执行资本家理当执行的基本职能。资本家的基本职能主要是回应当前或潜在的未来顾客需求,想出如何投资资源才能取得最佳成果。用机器人取代资本家,有何不可?理由不难想见。苏维埃的经济之所以运作得那么差劲,主因是始终未能开发出效率足以自动调配如此大量资料的计算机科技。不过苏联只撑到一九八○年代,现在这不是难事了,只是没人敢提这件事。举例来说,工程师奥斯朋(Michael Osborne)和弗雷(Carl Frey)著名的牛津研究,评估多达七百零二种不同的职业被机器人取代的难易程度注233,水利学家、化妆师和旅游向导,却只字未提自动化的实业家、投资人或金融业从业人员的可能性。

走笔至此,我的直觉是告别冯内果,向另一个科幻小说作者莱姆(Stanislaw Lem)请益。莱姆笔下的太空航行员提榭(Ijon Tichy)描述某次造访一颗行星,行星上住了一个种族,被作者取了个十分没气质的名字:胡儿(Phools)。提榭抵达时,胡儿正经历一场古典马克思主义式的生产过剩危机。按胡儿的传统,胡儿分成属灵的(牧师)、显赫的(贵族)和操劳的(工人)。一个热心的本地人解释道:

「好多个世纪以来,发明家建造简化工作的机器。古时一百个『操劳的』弯腰挥汗才做得来的事情,几世纪后只要几个『操劳的』站在一台机器旁边就能完成。我们的科学家改良机器,人民额手称庆,不过后续的事件显示他们实在高兴得太早了。」

改良到后来,工厂变得稍嫌太高效了。有一天,一个工程师造出一台完全不必监控就能运作的机器:

「新机器一出现在工厂,大批『操劳的』就丢了饭碗。拿不到薪水,他们眼看要挨饿。」

「不好意思,胡儿,」我问,「不过工厂制造的东西,利润都变成了什么呢?」

「利润哪,」他回答,「进了合法所有人那里呀,当然。好的,那我继续说,灭绝的威胁迫在眉梢——」

「可是你在说什么呢,尊贵的胡儿!」我喊道。「只要让工厂成为共有财产,新机器就会变成你们的福气了!」

话一出口,那个胡儿身子一颤,十只眼睛急得齐眨,竖起耳朵确认在阶梯附近瞎晃的同伴,有没有谁无意间听到我的大话。

「圣胡(Phoo)十鼻在上,算我求你了,好异邦人,此等攻讦我等自由根基、阴骘的邪说,千万别宣之于口。我等的至高之法,《公民创制》的原则指出,所有人都不该受迫、受制,或受诱去做他不希望做的事情。因此,谁敢征用『显赫的』的工厂,既然他们的意愿是依样保有工厂?那会是对自由可想见的最骇人听闻的违背。好的,现在,我继续说,新机器生产了丰裕的、极其廉价的货品,优质的食物,不过『操劳的』什么都没买,因为他们囊空如洗——」注234

虽然与提榭对谈的胡儿坚称「操劳的」完全自由,不干涉任何人的财产权,想做什么就做什么,但没多久「操劳的」就成群死去。这个现象引起热议,接连施行半吊子的措施都失败了。胡儿大议会,全胡会(Plenum Moronicum)试图把「操劳的」(也就是消费者)替换掉,作法是创造会吃、会使用新机器生产的一切的机器人,他们享用新机器产品的热烈程度,任何生物都难望项背,而且还能生出金钱来付帐。可惜这个构想未能实现。最后,胡儿明白生产与消费都由机器完成的体系十分无谓,他们得出结论,最佳解决方案是胡儿全体把自己送进工厂——完全出于自愿——转化成美丽又闪亮的圆盘,在地景上排放成怡人的图样。

胡儿的做法可能有些粗暴注235,但有时,我认为我们正需要来点粗暴的马克思主义。莱姆是对的。消除苦工的展望被当成一个问题——我想象不到还有什么迹象能比这项事实更确定无疑地彰显,我们面对的是一个不理性的经济体系。

《星舰迷航记》(Star Trek)用复制器解决这个问题,而英国年轻的基进分子有时会谈起一个「全自动的奢侈消费主义」的未来,两者大抵是相同的东西。我可以轻易说明,所有未来的机器人和复制器都应该是人类之为一个整体的共有财产,因为这些机器人和复制器会是好几世纪前某个集体机械智能的果实;就像民族文化是每个人的创造物,所以也属于每个人。自动化的公共工厂会让生活比较轻松,但尽管如此,仍旧不会真正消除我们对「操劳的」的需要。莱姆的故事,以及其他类似的故事,依然假定「工作」的意思就是工厂里的工作——或者,就这么说吧,「生产性质」的工作——但大多数工人阶级真正的工作内容其实都被忽略了。例如上一章我提点过的事实,即伦敦地铁「售票亭」里的工作者待在那里不是为了收票,而是要协寻走失儿童,劝离醉鬼。姑且不说有能力执行这种功能的机器人还遥遥无期,就算真有这样的机器人存在,我们多半也不想要以机器人会执行这类任务的方式而执行之。

所以,自动化愈发展,从工作的照护因素中浮现的实际价值应该会愈明显。然而这会导致另一个问题。亦即工作的照护价值恐怕正是劳动中没办法量化的要素。

要我说,量化无法量化之事物的欲望,是大量实在工作废冗化、乃至一般而言废冗部门扩张的直接原因。说穿了,自动化让某些任务更有效率,但同时也让其他任务比较没效率。这是因为,光是要把具有让人操心的价值之事物林林总总的过程、任务和结果,转译成计算机能辨识的形式,就要耗费庞大的人类劳动量。目前要建造一具机器人,全靠它自己就能把一排新鲜水果或蔬菜按照成熟、青涩和腐烂排出顺序,是做得到的。这是件好事,因为整理水果是件无聊的事,整理一、两小时后更是如此。建造一具机器人,全靠它自己就能扫描一打历史课的书单,选出最佳课程,这还没办法做到。这也不是件坏事,因为这类工作是有趣的(或至少不难找到觉得这工作有趣的人)。让机器人去整理水果的一个原因是,真正的人类得以有更多时间思考自己更想修哪一门历史课,或是一些同样无法量化的事物,象是他们钟爱的放克吉他手是谁,或头发要染什么颜色。话说回来——代价来了——如果我们真的为了某些理由,竟要假装计算机能选出哪一堂历史课最棒,譬如,因为资金的缘故,我们决定必须要有统一、可量化、整间大学都适用的「质量」标准,那计算机绝对没办法独力执行这项任务的。水果全扔进一个桶子里就算了,在历史课的情形,要先把素材转译成一台计算机勉强能判断怎么处理的单位,少不了耗费庞大的人类心力。

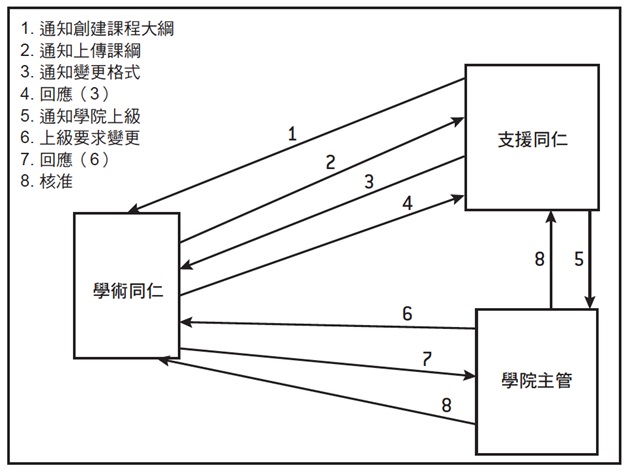

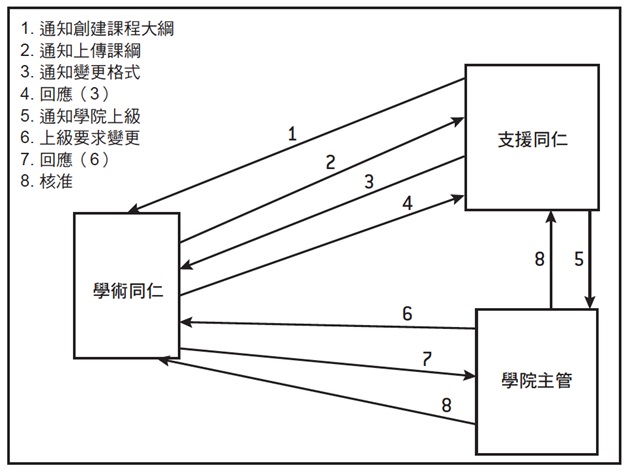

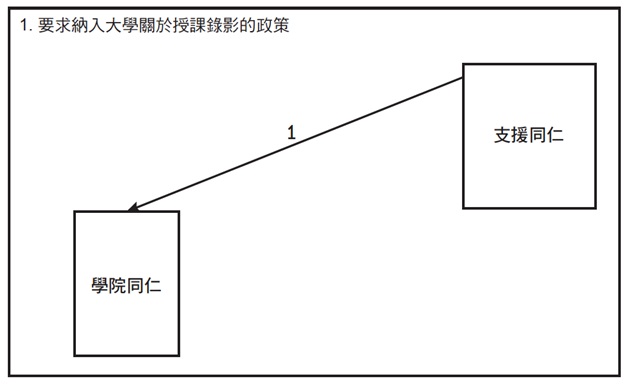

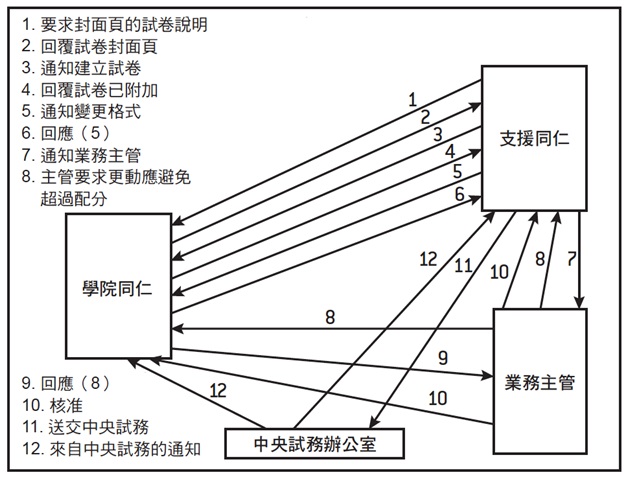

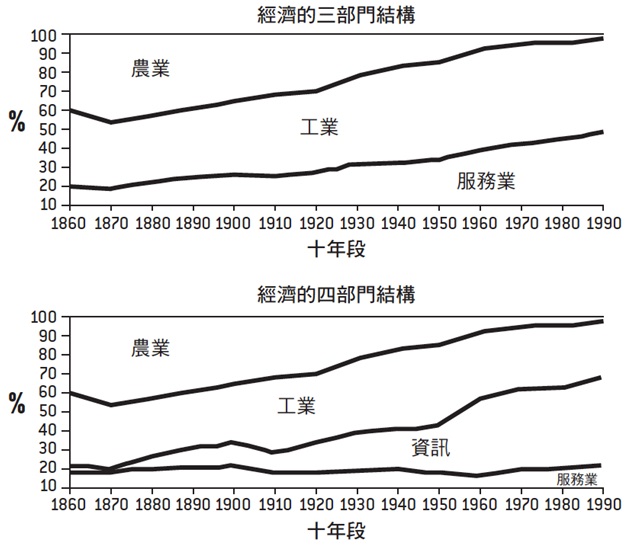

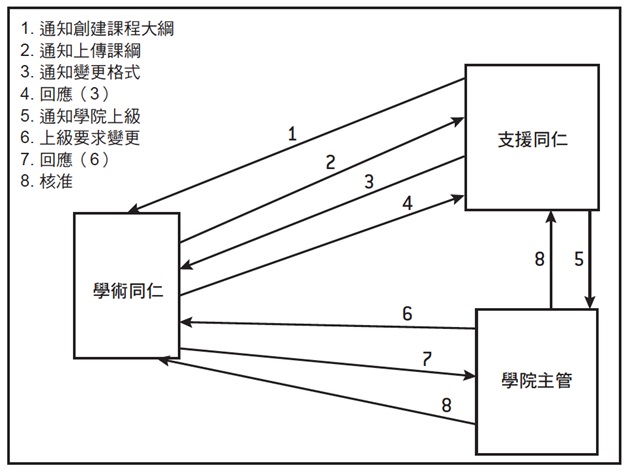

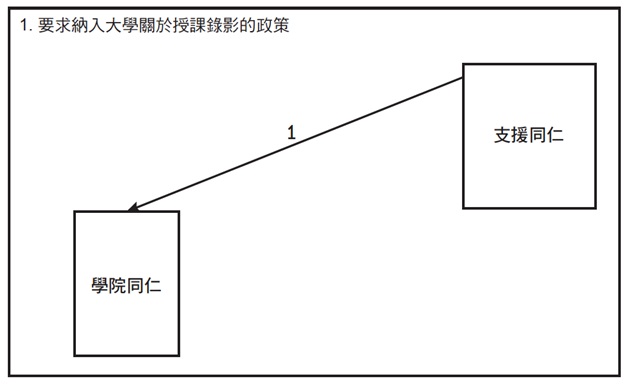

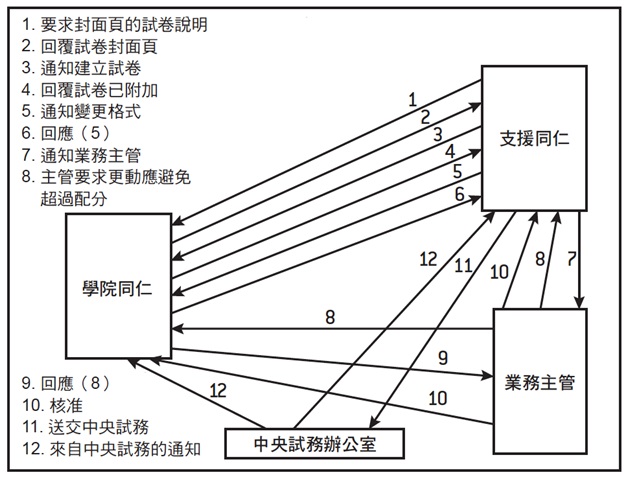

真要尝试看看会发生什么事,从下面的图解可以得到些微感受。这四张图说明了在昆士兰(Queensland)这所位于澳洲、培训管理人才的当代大学,印一份试卷或上传一份课程大纲的要求(所有课程材料都必须是统一格式),跟某一传统学院系所之间的差异(参见图八.一到八.四)。

这份图解的一项重点是,每条额外加上去的线都代表一个动作;动作不是由计算机执行,而是实在的人类。

图八.一 创建课程档案╱课程大纲(管理学门)

图八.二 创建课程档案╱课程大纲(非管理学门)

图八.三 创建试卷(管理学门)

图八.四 创建试卷(非管理学门)

注231:一直有人花莫大力气,将照护事务可以或者应该由机器执行的想法,推向正常之列。不过我不认为这个想法一度成功过,长久而言,我也认为行不通。

注232:既然讲到科幻作家,提件蛮有意思的事情。其实战后冯内果旋即入学芝加哥大学的人类学研究所,攻读硕士学位,不过他从来没把硕士论文写完。想当然耳,该书的主角群之一是个人类学者。倘若他再用功一点,就会明白他的假定——闲暇太多的话,工人不知道怎么打发——错得离谱。(当时人在芝大的佛苟森〔Ray Fogelson〕告诉我,多年后冯内果带着一篇论文回来了,但论文显然是拼凑出来的,让该系左右为难,于是决定改因《猫的摇篮》〔Cat’s Cradle〕授予他一个学位。)

注233:编号七○二号,最有可能被取代的是电话销售员,而最不容易被取代的编号第一号是创意治疗师。人类学者,譬如我自己,还蛮安全地落在第三十二号。参见 Frey and Osborne(2017)——二○一三年该论文原初的在线版还获得当时大批媒体报导。

注234:Stanislaw Lem, Memoirs of a Space Traveler: The Further Reminiscences of Ijon Tichy (Evanston, IL: Northwestern University Press), 1981 [1971]19–20.

注235:莱姆写作的一九七○年代,波兰还是社会主义,尽管如此,他对斯大林主义的讽刺仍毫不留情。提榭在另一段旅途中发现自己身处某颗行星,治理该行星的是一个庞大的灌溉科层组织。组织太过热衷于他们的使命,以至于发展出人类正自然地朝鱼的方向演化。住民被迫每天练习「水中呼吸」数小时,且为时愈来愈长。

任其狗屁的政治遗毒,以及照护部门生产力衰落的后果;毕竟放着狗屁工作不管,会推进照护阶级抗争

「自动化正在或即将淘汰数百万人的工作」,晚自大萧条以来,这样的警告不绝于耳。凯因斯在他的时代创造了一个短语「技术性失业」(technological unemployment),此外,一九三○年代的大失业潮也让许多人认定接下来只会更糟。或许我这样写,总让这类主张有种危言耸听的印象,但本书要指出实情正好相反。他们的说法完全准确。就事论事,自动化确实导致大规模失业,只是我们加进了虚拟的、实际上是编造出来的工作,硬生生地掐住〔失业数字的〕鸿沟。一个是从右翼到左翼重重的政治压力,一个是深植人心的感受,即单单是有酬的僱佣关系就能让人成为完全合乎道德的人,最后是一种恐惧,即上层阶级恐惧劳动大众手上若握有太多闲暇,不知道会闹出什么事,这一点乔治.欧威尔(George Orwell)已于一九三三年指出了。不论被埋没的实情为何,一旦触及富裕国家官方的失业数字,上层阶级都要确保指针绝不能离百分之三到八太远。然而,如果你从全貌中去除狗屁工作,以及只为支援狗屁工作才存在的实在工作,那么一九三○年代甚嚣尘上的灾变的确发生了。逾百分之五十到百分之六十的人口其实已经被炒鱿鱼了。

话是这么说,但这样的情况并不一定就得是大灾难。过去几千年来,堪称「社会」的人类群体不知凡几,其中压倒性多数都有办法找出各种方式,分配群体存续所必须完成的任务,作风按其成员习惯,分配的方式总能让大多数人都找到某种贡献己能的作法;没有人必须耗费大半清醒时间,像今日的众人那样,执行他们宁可不做的任务。注236更何况,那些社会的人面临闲暇时间充裕的「问题」,轻易就能想出自娱之道,不然打发时间也不是什么难事。注237任何一个生在那样的过往社会的人看待我们,恐怕都像提榭看胡儿一样不理性。

所以,当前分派劳务的方式会变成这副模样,理由跟经济学无关,跟人性也没有关联。说到底,这是政治问题。我们没有理由非尝试把照护劳动的价值量化不可,更没有实际的理由非延续这种作法不可。我们可以停止。不过,我认为不妨再一次仔细考量牵涉其中的政治力,然后才发起重新调配工作、重新构思我们如何评价工作的运动。

§

一种思考来龙去脉的方式,是回到「单数价值」和「复数价值」这组对立。从这个观点,我们自然会看到迫使一方臣服于另一方逻辑的尝试。

工业革命之前,多数人在家工作。今日我们习惯把社会想成一系列工厂和办公室(「工作场所」)在一边,一系列住家、学校、教堂、水上乐园等则在另一边,十之八九还有一幢大型购物中心在其间某处。不过大概要到一七五○年甚至一八○○年起,以这样的方式讨论社会才稍微说得通。假定工作是「生产」的领域,那么住家就是「消费」的领域,当然也是「复数价值」(意思是,人们在这个领域投入的工作,大部分是免费为之)的领域。然则你也可以把整个社会反过来,从相反的观点检视。从商业的观点来看,没错,住家和学校只是我们生产、扶养、训练堪任职务的人力之场所,可是从一个人类的观点来看,这就跟建造百万具机器人来消费人们再也吃不起的食物那般疯狂。警告非洲国家(我们知道世界银行偶尔会这样做)必须更严格管控人体免疫缺乏(HIV)病毒,否则每个人都会死,对经济会有不良影响,道理也是同样荒唐。马克思曾指出:在工业革命前,似乎从来没有人想过要写一本书,来探讨怎样的条件才能创造最多的总体财富。然而关于怎样的条件才会造就最好的人,也就是说,若要制造人们会想与之为伴的人,让人们想作此人的朋友、情人、邻居、亲戚或公民同侪,那该怎么安排社会最好?这个主题就有很多人写过了。亚里斯多德、孔子和伊本.赫勒敦(Ibn Khaldun)都曾为这类问题劳神;说到底,这仍旧是唯一真正重要的问题。人类的生命是身为人类的我们彼此造就的过程,就连最极端的个体主义者也是在同侪的照顾和支持下才得以成为个体,而「经济」说穿了只是我们供应自己必要的物质补给品的方式,有物质补给品才有办法照顾、支持同侪。

这样说来,传统上我们探讨相互造就和照顾的过程注238,就是探讨「复数价值」的方式。正因为不能化约成数字,「复数价值」才有价值。

回过头来,假定上述属实,那么至少近五十年来,单数价值的领域已经一步步地入侵复数价值的领域,也难怪政治主张会发展成现今的型态。举例来说,今日许多美国主要城市里规模最大的僱主是大学和医院。这类城市的经济继而集中在一个生产与保养人类的庞大机器上,按照笛卡儿优雅的思路,分成旨在形塑心智的教育机构,以及旨在保养身体的医疗机构(在纽约等其他城市,大学和医院屈居第二和第三大僱主,最大的僱主是银行。我马上会讲到银行)。曾经,左翼政党起码还宣称他们代表工厂工人,如今他们把这些辞令全部抛诸脑后,逐渐被经营学校和医院等机构的专业经理阶级支配。右翼民粹主义奉行不同的一套宗教或父权「复数价值」,有条不紊地瞄准那些机构的权威;譬如驳斥气候科学或演化论以质疑大学权威,或宣扬反避孕或反堕胎以质疑医疗体系权威,或者,轻浮地做回归工业时代的白日梦(川普)。说真的,不如说这是比谁气长的赛局(bitter-ender game)。美国的右翼民粹分子从企业左翼手中夺走人类产制机器的控制权;务实估计,跟社会主义政党在美国掌权、征收重工业为集体所有,机率恐怕是差不多大。一时之间还貌似僵局。人类的生产大半掌控在主流左翼手中,而事物的生产则多被主流右翼把持。

企业部门和尤其是照护部门的金融化与废冗化,就是在上述脉络下发生的,造成愈来愈高的社会成本,尽管那些在不折不扣的前线上做照护工作的人,日益感到困厄。促使照护阶级起义的一切条件似乎都就绪了。为什么起义还没有发生?

好的,一个明显的理由是,右翼民粹主义和分而治之的种族主义,让照护阶级中的许多人分处于对立阵营。不过在这之上还有一个更棘手的问题,亦即在许多争议领域中,双方理当要在「相同」的政治阵营。这时我们就要讲到银行了。银行、大学和医院盘根错节的关系,早已弊病丛生。从车贷到信用卡,金融渗透进每一件事;不过在美国,破产的主要原因是医疗债务,把年轻人拉进狗屁工作的主要力量是学贷,这值得关注。然而美国从柯林顿时期、英国从布莱尔主政起,一直标榜左翼的政党毫无底线地接纳金融的统治,从金融部门收到最大笔的献金,跟金融游说员最密切地共事,并「改革」法律促成这一切得以发生。注239也是在这同一时期,同样的这些政党自觉地排除旧工人阶级成分剩下的一切元素,转为专业——经理阶级的政党;这个阶级不只是医师和律师,还包括真的该为经济的照护部门废冗化负起责任的行政主管和经理。汤姆.法兰克(Tom Frank)将上述政党的转变明白摊开在我们眼前。注240护士值班时得花大把时间处理文书作业,如果他们要反抗这项事实,反抗的对象就会包含他们自己的工会领袖,而工会领袖则跟柯林顿把持的民主党密切结盟;该党核心支持者来自医院的行政管理阶层,起初就是他们要求护士进行文书作业的。假使老师要起事,他们得反抗学校的行政管理人员,而后者在许多情况下跟前者是同一个工会所代表。如果他们的抗议太张扬,只会被告知他们别无选择,只能接受废冗化,因为唯一的替代方案是向民粹右翼的种族主义蛮族投降。

我自己就屡次撞上这种进退维谷的处境。二○○六年时,我支持参与游说教师组织工会的研究生,将被踢出耶鲁大学(为了摆脱我,人类学系不得不取得特殊许可,以针对我的案子变更续聘规则),工会的策士考虑代替我在 MoveOn.org 和类似的左翼自由派邮件清单发起游说活动,后来被提醒,我的解聘案背后的耶鲁行政管理人员,在那些清单里八成也很活跃。几年后,堪称照护阶级首次大规模起义的占领华尔街运动,让我看到那同一批「进步」专业——经理人先是试图替民主党收割运动,证明不可行后又作壁上观;而当军方镇压一个气氛平和的运动时,他们甚至还与之勾结。

注236:记住,一年平均下来,连中世纪的农奴的工作时间都远远不到一周四十小时。

注237:就是有人会提出一些论证,主张减少工时将导致犯罪、不健康的习性,或其他负面的社会效果之增加。我实在不愿意为此多费唇舌,一模一样的主张肯定可以拿来反对解放奴隶,八成也有人如此主张过。在我眼中,这类主张的道德地位是等同的。人们固然不愿意,但应该被迫每周工作四十个小时,不然他们可能会酗酒、抽菸或犯罪——何不主张全人口都应关进监狱,为时相同,此之为一种形式的预防性羁押。

注238:或可称为「人的生产」(human production),我在其他地方这样称呼过,但在这个文脉下显得文不对题。

注239:人们无疑可以为谁、在什么场合下、向谁收了最多钱而争论不休,不过格拉斯——斯蒂格尔法案的废止是在柯林顿任内,金融于是「自由化」,为二○○八~○九年的危机铺路,而首次把学费引进英国大学的是布莱尔。

注240:Frank 2016.

如果有一套纲领能促进工作跟补偿脱勾,终结本书描述的两难,那一视同仁的基本收入会是一个例子

我通常不在书里提政策建议。不提的原因之一是,据我的经验,如果作者对既存社会制度安排抱持批判的立场,评论者的回应往往是提出实质上等同于「那你提议要怎么做?」的问题,搜寻内文,直到他们找到貌似某种政策建议的东西,接着就拿它概括整本书。因此,要是我指出大幅降低工时或某种全民基本收入政策,也许对本书描述的问题大有裨益,可能的回应就是把这本书当成讨论降低工时或全民基本收入的书,彷彿政策合不合适、可不可行,就足以评判本书的成败。光是知道有政策可实施,甚至就让人松了一口气。

那样的想法是虚伪不实的。本书无关某个特定的政策,而是要探讨一个问题——大多数人甚至不承认这个问题的存在。

另一个让我对政策建议裹足不前的原因,是我对「政策」这个想法多有疑虑。政策意谓一群菁英团体的存在(通常是政府官员),按照规矩,这群人有权决定某事(「一个政策」),接着安排下来,加诸于其他所有人身上。讨论这类事情时,我们经常会对自己玩一点心智上的小把戏。举例来说,当我们说「对于问题X,我们要做些什么?」时,彷彿「我们」就是整个社会,不知怎地单凭我们自己的意思行动。其实,除非我们恰好是人口中差不多百分之三到百分之五、见解真的会影响政策制定者的那一群,不然上述只是自欺欺人的游戏。我们把自己跟统治者划上等号,但被统治的其实是我们。当我们看政治人物在电视上说「对于没那么幸运的人,我们该做些什么?」,这时心智的把戏又出现了,毕竟我们当中至少有一半人,几乎一定会符合那个类别。就我自己来说,我宁可一个政策菁英都不要有,所以我认为这样的游戏特别有害。我个人是无政府主义者,意思是说,我不只期望未来有一天政府、企业和其他都会变成历史奇珍,如同我们现在看待西班牙宗教裁判所或游牧民族入侵那般;更重要的是,面临迫切的问题,我偏好的解决方案是给人们打理自己事务的工具,而不是给政府或企业更多权力。

由此可知,面对社会问题的时候,我不会冲动地想象是我自己来主导这件事,接着细思要强加哪种解决方案。反之,我会寻找已经存在的运动,正在尝试处理这个问题并创发该运动自己的解决方案。不过,就此而言,狗屁工作的问题带来非比寻常的挑战:没有反狗屁工作的运动。一部分是因为多数人不承认狗屁工作滋长是个问题,但即使他们承认,还是很难围绕着这样一个问题而组织运动。这样的运动该提出怎样的局部措施?你可以想象工会或其他工作者组织,在各自的工作场所发起反狗屁的运动,甚至横跨特定业种——但也可以想见,他们会诉求实在的工作要去废冗化,甚于呼吁开除非必要职位上的人。至于覆盖更广的反狗屁工作运动会长成什么模样,模糊之处就更多了。人们或许会尝试缩短周工时,寄望事情迎刃而解,但似乎不大可能。就算一周工作十五小时的运动成功,也不大会造成人们自发废除不需要的工作和产业。同时,若呼吁一批新的政府科层来评估工作的有用性,这个科层本身无可避免会变成庞大的狗屁产生器。

保证就业计划也会落得相同下场。

当前有社会运动在倡议的解决方案中,会减少、而非增加政府的规模和干涉程度的,我只找得出一个。那就是全民基本收入。

容我用最后一则证言作结。这则证言来自一个运动分子朋友,以及和她一起投入活动的同侪,前者生活中的政治目标是消灭她自己的狗屁工作。雷斯里是英国的补助顾问,她为一个非政府组织工作,组织的宗旨是引导公民通过重重政府机关设下的繁文缛节障碍赛道,取用政府声称的专款。对没工作或有物质需要的人而言,政府机关的设计让取用专款难上加难。这是她捎来的证言:

雷斯里:我的工作应该是不必要的,但它却存在,因为人们发明一整长串的狗屁工作,避免需要钱的人拿到钱。领取任何一种福利都已经够像一场卡夫卡式的过程了,政府多方涉入让人十分难堪;这还不够,他们还让这件事复杂得难以置信。即便某人符合某项福利的资格,但申请过程太过复杂,多数人需要有人协助理解问题和他们自己的权利。

数年前,曾有人尝试将施予人类的照护转换成计算机可判读的格式,因此这几年来雷斯里必须应付接踵而来的疯狂,遑论设计这些计算机的目的就是精确地限制照护措施的适用范围。结果她落得跟第二章的塔尼雅同病相怜,后者必须花上好几个钟头重写应征者的履历,指导他们用哪个关键字才能「让它通过计算机」那一关:

雷斯里:现在有某些填表单必须使用的字眼,如果没使用,钱也许就下不来,这种情形我称为教义问答,然而这种事只有像我这样受过训练、有手册可查的人才知道。就算教义问答这关过了,申请人经常免不了一路打进审裁法庭,资格才能获得认定,身障的申请案尤其如此。每次我们为某个人成功打通关了,我都会微微振奋,但不足以抵销我的愤怒。我愤怒的是所有人的时间都被浪费到接近荒唐的地步:对申请人,对我,对许多在DWP(就业及退休金事务部,Department of Works and Pensions)处理申请案的好人,对审裁法庭的法官,对被叫来支持任一方的专家。难道我们没有更具建设性的事情可做吗?我不知道,装设太阳能板或做园艺?我也经常揣想设计这些规则的人,不管是谁,他们领多少钱?花多少时间?多少人参与?我猜他们念兹在兹的,就是确保不符资格的人拿不到钱……然后我就想到造访地球的外星人嘲笑我们,发明规则防范其他人类取得一个人类概念的代表物,也就是钱——而且照它的性质,钱并不是什么稀缺之物。

除此之外,雷斯里还是个滥好人,自己只能指望赚到餬口所需,而营运她的办公室本身的钱,得满足长长一串自鸣得意的家伙,这批人也只会摆弄公文而已。

雷斯里:我的工作是慈善基金会给的钱。从请钱的我到宣称组织对抗贫穷或「让世界变得更好」的CEO,又是整整一长串狗屁工作,简直是在我的伤口上撒盐。我这端从花数小时搜寻相关资金开始,阅读指南,花时间学习怎样才能手到擒来,填写表单,打电话。要是成功,接下来每个月我都要花上几个小时编制统计数据,填写督察表单。每家基金会都有自己的教义问答,自己一套指标,每一家都各自要求一套证据,证明我们正在「培力」人民或「创造改变」或创新。其实,我们都在迎合规则和用字遣词,而让我们代书的人民只有填写文件需要帮忙,这样他们才能回去继续他们的人生。

雷斯里告诉我,研究显示,任何的资产测试系统都必然意味着,正当来说符合领取补助资格的人,有至少百分之二十会放弃不申请,跟该系统怎么框限申请资格无关。百分之二十的数字势必大过规则有可能侦查出来的「作弊」数量——即便算进诚心以为自己符合资格但不然的申请者,作弊的数字仍只有百分之一.六。即使没有人确实不符补助的明文资格,百分之二十这个数字仍然成立。不过,规则当然是设计来挡下愈多可合理挡下的申请人愈好:一边是制裁,一边是规则适用的方式反覆无常;目前英国合乎领取失业补助资格的人,有百分之六十拿不到,我们已然来到这个数字。换句话说,照她描述,整个岛群从撰写规则的官僚开始,包括DWP、执行法庭、律师和僱用那些律师的NGO里,处理申请书的出资机构员工,他们所有人都是单一一个庞大机器的一部分。这部机器之所以存在,只是为了维护人们生性懒散、不真的想工作的那种幻觉——因此,即使社会确实有责任确保人们不至于活生生饿死,但供应他们继续生存的凭借的过程一定要弄得尽量让人困惑、旷日费时,而且极尽羞辱之能事。

所以,这份工作归根结底是打勾和补漏的一种结合,让人退避三舍,旨在弥补照护体系的无效率。人们蓄意将这个体系设计得窒碍难行。用惬意的薪水跟空调办公室,把数千人养得白白胖胖的,只是为了确保穷人继续自我感觉低落。

雷斯里在申请柜台的两边都待过,没有人比她更明白这一切。她是单亲妈妈,领过数年补助;接受补助这一方经历的冷暖,她点滴在心。她的解决方案?完整撤除这部机器。她参与全民基本收入运动(Universal Basic Income),该运动的诉求是将所有须经资产测试的社会福利补助,改成支付一笔固定的费用给居住在该国的每个人,人人都拿一样多。

坎蒂跟雷斯里一样参与基本收入运动,也从事一份无用的工作,她不愿透露该工作所属体系的细节。坎蒂告诉我,她起初是一九八○年代刚移居伦敦的时候,对这类议题萌生兴趣,并成为国际家务工资运动的一分子:

坎蒂:我觉得我母亲需要家务工资,就加入了。她困在一场恶劣的婚姻里头,如果有自己的钱,她老早就离开我爸了。身在难以忍受甚至只是无聊的关系里,能财务安然无恙地脱身,对每个人而言都很重要。

我才来伦敦一年。还在美国时,我一直尝试加入某些形式的女性主义。有一段影响我很深的记忆,是九岁的时候,我母亲带我去俄亥俄州的意识觉醒团体。我们撕去保罗福音讲女人有多糟的那几页,叠成一落。因为我是最年轻的小组成员,他们要我把纸堆点燃。我记得起初我不愿意,因为我向来被教导的是不要玩火柴。

大卫:但你最后还是点着了那堆纸?

坎蒂:我点燃了。我妈同意。那之后没多久,她获得一份薪资足够生活的工作,于是马上离开我爸。那段经验告诉我实践是最好的检验。

在伦敦,坎蒂发现自己受到「家务要工资」(Wages for Housework)〔运动〕吸引,因为她认为这个运动在〔女性主义〕自由派和分离派之间僵持的辩论间开辟了一条出路。尽管那时其他多数女性主义者普遍视该运动为恼人的、甚至可以说是危险的边缘团体,但对坎蒂来说,总算有一种经济分析是针对女人面临的真实生活问题而设。那时,有些人开始谈及「全球工作机器」,即遍及这颗星球的僱佣劳动体系,其用意是从更多再更多人身上抽取更多再更多的心力。然而女性主义评论者面对全球工作机器之说时,倒是陆续指出同样一个体系也界定了何谓「真实」的劳动——可化约到「时间」、进而可买卖的那种劳动——而何者不是。女人的劳动大半被评论者归在后一类。尽管事实是,倘若没有女人的劳动,那将之盖上「不算真的工作」戳章的那台机器,立刻就会停摆。

「家务要工资」根本上是要尝试对资本主义喊「吹牛!」,对资本主义说:「人们怀着形形色色的动机完成大部分的工作,就连工厂的工作也不例外;不过如果你打算坚持,工作只有被当成在市场上买卖的商品时才有价值,那至少要做到标准一致!」假使女人跟男人以相同的方式计酬,那么世界上的财富会有很大的比例会立即易手;而财富,当然就是力量。接下来的引文来自跟雷斯里和坎蒂两人的一段对话:

大卫:那「家务要工资」内部是否多次辩论过这个政策的意涵呢?我是指实际给付工资所经由的机制。

坎蒂:噢,没有,我们提的政策算是一种观点——一种揭露无偿工作的方式。人们明明在做这样的无偿工作,却是谁都闭口不提。一九六○年代,探讨女人早已无偿从事的工作的人寥寥无几,「家务要工资」于一九七○年代间成立后,这件事变成一个议题——举例来说,如今协调离婚条件的时候考虑家务工资,已经是标准了。就此而言,成绩相当好。

大卫:所以要求本身大抵算是挑衅?

坎蒂:与其说是计划,比较算挑衅没错,「其实我们可以这样做」——之类的。我们确实讨论过钱可以从哪里来。一开始都是关于怎么让资本把钱吐出来,后来在一九八○年代末,布朗(Wilmette Brown)的书《黑女人与和平运动》(Black Women and the Peace Movement)问世注241,整本书都在讲战争和战争经济如何影响女人,又以影响黑女人最甚。于是,我们开始用这个口号:「女人要薪水,士兵放一边。」其实你仍旧听得到「照护要工资,杀戮放一边。」不过我们从未深入探讨机制。

大卫:等一下,「照护要工资,杀戮放一边」——这句口号是谁想的?

雷斯里:全球女人罢工(Global Women’s Strike)。那是「家务要工资」当代的后继者。二○一三年,我们提出欧洲第一份UBI(全民基本收入)请愿书,那句口号是全球女人罢工的回应。两个月后,他们提出一份改付给照护者工资的请愿书。如果他们愿意承认每个人都是某一种类型的照护者,那我自己是没有什么意见。即使你没有照顾其他任何人,最起码你在照顾你自己,这件事要耗费时间和精力,而这个体系愈来愈不愿意为人民的时间和精力买单。然而,承认这件事只是又绕回UBI而已:如果每个人都是照护者,那最好就要资助每个人,让他们自行决定他们在某个时候想要照顾谁。

坎蒂也因为相似的理由,从「家务要工资」改变立场,转向UBI。她和一些运动分子同侪开始自问:假定我们真的想提倡一个实在、可行的纲领,那会是什么?

坎蒂:以前我们在街头发「家务要工资」的摺页,女人的反应向来是说:「赞!我要怎么联署?」或者她们会说:「我是因为爱才做这些事,你怎么敢提到钱?」第二种反应绝对不疯,这些女人拒绝把人类活动统统商品化,而做家事会拿到工资,多少带有把人类活动商品化的意思。

法国社会主义思想家高兹(André Gorz)的主张深深打动坎蒂。有次我给她我自己对照护固有的、无法量化的性质所作的分析,她告诉我高兹四十年前就预见了。

坎蒂:高兹对「家务要工资」的批判是,如果你一股脑儿从严格的金融条件强调照护之于全球经济的份量,那会有个危险,即你最后会给不同类型的照护一个金钱价值,口口声声说那是照护的真实「价值」。若真如此,你就是冒着照护变得愈来愈金钱化、量化的风险,于是就搞砸了照护这件事。这是因为用金钱衡量照护活动,往往会降低照护质量的价值。倘若仔细列明一条条任务,设定在时限内完成,那质量的价值会降低得尤其明显,然而照护活动经常是这样完成的。高兹在七○年代就这样说,而当今的情况恰恰就是如此,就连教学、护理都是如此。注242

雷斯里:就别提我在做的事情了。

大卫:是啊,我懂。我的用词是「废冗化」。

坎蒂:对,废冗化了,彻头彻尾。

雷斯里:至于UBI……席薇亚〔.费德里奇,Silvia Federici〕最近不是有在一段访谈里写到还是谈到,联合国、继而是各式各样的世界组织为了找寻某种方式解决七○年代资本主义危机,某种程度抱起了女性主义的佛脚?他们说,没问题,我们来把女人和照护者纳入支薪人力(大部分工人阶级的女人早就在做「两份日班」〔double day〕),但不是要培力女人,而是一种规训男人的方式。尽管从那时开始,我们见证了同工逐渐同酬,但归根究底,主因是工人阶级男人的工资下滑,而不见得是女人都多拿到了那么多。他们从不放过让我们内鬨的机会。这所有评估不同种工作的相对价值的机制,无非就是这么一回事。

对我而言,这就是印度试行基本收入的先导研究振奋人心的原因。好,试行基本收入有很多方面都振奋人心。举例来说,家暴事件下降很多(我认为差不多八成导向暴力的家庭争执,说到底都跟钱有关,所以合理)。不过主要的效果是,它能逐渐化解社会不平等。一开始是给每个人等额金钱。这本身很重要,因为钱有一定的象征力量:这是件一视同仁的事情,当你给每个人,男人、女人、老的、少的、高种姓、低种姓,完全相同的金额,那些差异就开始消弭了。在印度的先导研究中就发生了,他们观察到人们一改旧观,给女孩跟男孩一样多的食物,村中的活动更接纳身障人士,年轻女人抛下要求她们羞赧端庄的社会陈规,开始像男孩一样公开聚在一起……女孩开始参与公共生活。注243

任何UBI的给付必须足够人生活,自己一个过也不成问题,而且必须完全没有资格限制。每个人都拿得到。即使是不需要的人也一样拿得到。单单只为了建立原则也是值得的。原则是,只要是生存所需,每个人都有资格享有,一视同仁,没有资格限制。这就让基本收入成为一种人权,而不只是慈善,也不是因为欠缺其他的收入来源而要补破网。如果除此之外还有需要,譬如某人失能了,哦,那你就也想办法因应。不过那是在你为所有人建立物质生存的权利之后。

许多人第一次听到基本收入的概念时,就是为这个要素吃了一惊,然后疑惑丛生。你们不是当真要给洛克斐勒家族的人一年两万五千美元(数字不重要)吧?答案是:对。每个人就是每个人。世界上终归没有那么多亿万富翁,这部分金额不至于变得太庞大,何况还是可以对富人课征较多的税。谁要是想启动资产测试,即使针对亿万富翁为之,就必须设立一个科层机关以重启资产测试,有史为鉴,这种科层机构很难不扩张。

说到底,基本收入所倡议的是生计跟工作脱钩。任何实施基本收入的国家,立即的效果会是科层组织的数量大幅减少。如雷斯里的个案所示,大部分富裕社会中,政府机器及其周边游走灰色地带的半政府NGO企业,十有八九只是在那里让穷人自我感觉恶劣而已。为了撑起大半无用的全球工作机器,这场道德赛局还真是贵得非比寻常。

坎蒂:让我举一个例子。最近我在考虑领养一个小孩。于是我查了套餐内容,内容十分慷慨。市政府让你租社会住宅,除此之外,每周还给你两百五十英镑照顾孩子。但接着我脑袋转了过来:等一下。这个套餐给一个小孩每年一万三千英镑外加公寓一户,大多数情况下,小孩的双亲恐怕不曾拥有这样的条件。如果我们把相同的套餐直接给双亲,他们就用不着碰上那许多麻烦,一开始就不必将小孩送出去给人领养。

还没完,上面都还没算进安排和监督收养情形的公务员薪水、公务员上班的办公室的租金和维护费用、监督和控制那些公务员的数个机关、他们上班的办公室的租金和维护费用,依此类推。

此处不适合论辩基本收入计划如何实际运作。注244大多数人乍听之下都难以置信(「但钱要从哪里来?」),多半是因为我们成长的过程全都被灌输大半不实的假定。这些假定事关钱是什么、怎么生产钱、到底为什么征税,还有其他一整批本书挂一漏万的议题。此外,对于全民收入是什么、实施全民收入有何好处,存在南辕北辙的不同见解,这个事实也让议题更错综复杂。见解的范围从保守的版本到基进的版本都有:保守版本为了完全消除现存福利国家的供应项目,如免费的教育或健康照护,针对性地提供一笔节制的津贴以为托辞,而后就把一切都交给市场;雷斯里和坎蒂支持的则是基进版本,其假定既存的无条件保障会原封不动,象是英国的全民公费医疗服务。注245其中一方把基本收入视为缔约的方式,另一方则是为了扩张无条件适用的范围。我本人愿意支持的是后面这一种,尽管有违我自己的政治立场。我不讳言自己反对国家的立场:身为无政府主义者,我期盼国家完全解体,而在那一天来临前,任何政策,只要它给予国家多过于现状的权力,我一概没有兴趣。

说也奇怪,这反而是我可以支持基本收入的原因。乍看之下,基本收入或许象是肆意扩充国家权力,毕竟创造与分发金钱的多半是政府(或某些准国家机构,象是一国的中央银行),然而事实正好相反。政府有绝大部分——确切来说是最扰民、最惹人厌的部门,因为那些部门涉入监管老百姓的道德最深——立刻就变得冗赘,大可关闭。注246是的,上百万低阶政府官员和像雷斯里这样的福利顾问,会失去他们当前的饭碗,不过他们全都会收到基本收入。也许他们之中会有几个人成就某件真正重要的事,譬如雷斯里提的安装太阳能板,或者发现癌症的疗法。然而,如果他们转而组了克难乐队注247,致力复兴古典家具,洞穴探险,翻译玛雅象形文字,或者尝试打破熟龄做爱的世界纪录,那也无妨。让他们做喜欢的事!现在的他们要开罚参加撰写履历研讨班迟到的失业人士,要检查无家可归的人是否备妥三证件,所以不论他们最后做了什么事,一定都比现在快乐,而所有人都会因为他们新发掘的快乐而过得更好。

即便是审慎的基本收入计划,都有可能成为最深刻转型的踏脚石:让工作跟生计彻底脱钩。如我们在上一章所见,不论工作内容,付给每个人相同的报酬,都可以有健全的道德理由。然而上一章引述的论证,确实假定人们是基于他们的工作而获得薪酬。退一万步来说,这就会需要某种监督的科层组织,以确认人们真的有在工作,尽管该组织不需要衡量人们多努力工作或产出多少。完整的基本收入将提供所有人合理的生活水平,消除必须工作的苦衷,接着容许让每个个体自行决定他们想不想追求更多财富,或者利用时间做别的事情。想追求更多财富的人可以去做有酬的工作,或者卖东西。不论人们选择哪一种生活,分配财货的方式可能都因此有机会改头换面(说到底,货币就是配给券,而在理想的世界里,我们应该会希望尽可能避免实施配给)。这一切显然都取决于一个假定,即人类不必被迫工作,或者最起码,不必被迫去做他们觉得有用、或造福他人的事情。如我们所见,这是一个合理的假定。大多数人都不会想整天闲坐看电视;而真心想当彻头彻尾的寄生虫的一小部分人,也不会成为社会的沉痾,因为维持人们舒适、安全生活所需的工作总量,绝不至于让人望而生畏。而那些坚持要做到远超过必要的程度、难以罢手的工作狂,要弥补他人偶尔的混水摸鱼,也绰绰有余。注248

最后,无条件、一视同仁资助的概念,直接扣合了本书各章反覆出现的两个议题。第一个是以阶序为原则分派工作的SM动力。当所有人都知道工作毫无意义的时候,这种动力通常会陡然加剧,直接造成上班族生活中诸多日复一日的辛酸。我在第四章引述过蔷瑟的日常生活的SM概念,尤其是要指出:真枪实弹的BDSM游戏一定会有个安全词,可是当「正常」人落入SM动力时,却没有能轻易脱身的办法。

「你没办法对老板说『柳橙』。」

我常想到这份洞见有多重要,甚至有机会成为社会解放理论的基础。我一厢情愿的想法是,法国社会哲学家傅柯(Michel Foucault)在一九八四年令人嗟叹不已地过世前,就是朝这个方向前进的。根据认识他的人的说法,傅柯发现BDSM之后,整个人大大转变;大家都知道他本来性格多疑,拒人千里,没多久变得温暖、开阔而友善注249——就连理论方面的想法都进入转型期,可惜没能开花结果。不消说,傅柯主要是以权力的理论家闻名;在他看来,权力流经所有的人类关系,由于他曾将之直白地界定成「据他人的行动而行动」,权力堪称人类形成社会关系的基本性质。注250他书写的方式,隐约把自己写成对立于权力的反威权人士,可是他定义权力的方式,又好像社会生活没有权力就不可能维系,这造成一个不寻常的吊诡。他在生涯的末尾,引进所谓权力和宰制的区分,似乎是想化解这个两难。前者,他说,只是「策略游戏」,每个人无时无刻都在玩权力游戏,想不玩也难;玩归玩,倒也没什么好非议的。所以,他生前最后一次接受访谈时说道:

权力不邪恶。权力是策略游戏。我们深知权力不邪恶。就拿性关系或爱情关系当例子。在某种开放的策略游戏中,对另一人运用权力,你对我如此,我可以奉还。这不邪恶。这是爱情、激情,是性快感的一部分…

在我看来,我们必须区辨在各方自由范围内、做为策略游戏的权力关系,以及宰制状态。一些人尝试规定其他人的行动,这项事实导致的策略游戏,属于前者。我们通常称作「权力」的,则属于后者。注251

怎么区辨这两者,傅柯讲得不明确,只提到在宰制关系里,事情不开放,也没办法有来有往,再者,流动的权力关系也变得死板且「凝滞」了。他举的例子是师生相互诱导对方(权力—好),相对于笃信威权老学究的专制(宰制—坏)。我认为傅柯在此绕着某个东西打转,一直没能抵达应许之地,亦即一个社会解放的安全词理论,毕竟这是明显的解决方案。重点不在于某些游戏的规则死板(不论出于什么原因,有些人就是喜欢死板的游戏),而是你没办法脱身。于是问题诚然变成:效果等同于对老板说「柳橙」的事情会是什么?或是对难以忍受的官僚,对惹人嫌恶的指导老师,对蛮横不讲理的男友?假使随时可以选择退出的游戏才会让我们真心参与,那怎么做才能创造这样的游戏?在经济的领域,答案显而易见。人们一旦撂下「我辞职」就会产生经济的后果,所以职场政治衍生的、无端而起的霸凌取乐,才会有恃无恐。如果安妮的上司知道,就算安妮真的反感走人,收入一毛都不会少,那她一开始就会三思要不要为了几个月前就解决的某个问题,三番两次把她叫进办公室。这个意义下的基本收入,就象是赋予工作者对上司说「柳橙」的权力。

这又导向第二个主题:在一个保障收入的世界里,不只是安妮的上司好歹会放点尊严和尊重来对待她。倘若全民基本收入落实于制度,那很难想象安妮的工作还有办法存在多久。不必为了生存而工作的人,还是会选择成为牙医助理、玩具设计师、电影院带位员,或是拖船操作员,抑或污水处理厂视察员,这不难想见;选择「斜杠」上述数种职业,甚至还更理所当然。但你简直没办法想象生活没有财务周转问题的人,竟会选择耗费可观的时间,为一家「医疗照护成本管理」公司的表单标记重点——更别提是在基层人员不得交谈的办公室里工作。在生存无虞的世界里,除非安妮真的不再留恋幼儿园老师一职,不然没有理由让她放弃当幼儿园老师。假使医疗照护成本管理公司仍旧存在,他们可得另外想办法替表单标重点了。

医疗照护成本管理公司恐怕不会存在太久。之所以需要这样的公司(甚至连「需要」都谈不上),帐要直接算到美国健康照护体系的头上。美国人当中有压倒性的多数认为该体系愚蠢又不公正,古怪又让人如坠五里雾中,因而期望某种公共保险或公共健康供应单位取而代之。如前文所述,这个体系之所以还没被取代——如果欧巴马总统自己的说法尚可信任——至少主要原因是它的无效率,创造了跟安妮做的事半斤八两的工作。别的不说,全民基本收入就意味着认知这个处境之荒诞的数百万人,将会有时间从事政治组织活动,进而改变现况。因为他们不必被迫每天花八小时为表单标注重点,或者(如果他们坚持人生就该做有用的事)勉强挤出同样多的时间,试图想出一个缴账单的办法。

对于像欧巴马一样,为狗屁工作的存在辩护的人,这样的配置最吸引人的事情之一就是让人有事忙。很难摆脱这种印象。如欧威尔指出的,一批汲汲营营的人口没时间搞出太多事,就算从事毫无用处的职业也无妨。退一万步说,这又是一个冷处理现状的诱因。

话说回来,即使现状就是如此,但仍旧为我的第二个、也是最后一个论点作了铺垫。每当有人提出,不论有没有工作均保障每个人的生计时,紧接着第一个反驳通常是:若真这么做,人就不工作了。这种说法明显不实,在此我认为我们可以直接不予理会。第二种比较认真的反驳是,多数人会工作,但许多人会选择只对他们自己有利的工作。满街都会是蹩脚的诗人,惹人生厌的街头哑剧,还有人提倡异想天开的科学理论,但一件事都做不好。狗屁工作现象恰恰凸显这类预设之愚蠢。一个自由的社会,无疑有一定比例人口会把生命耗费在其他多数人觉得痴傻或无谓的项目上,可是怎么想都不至于超过百分之十或二十。然而,就在此刻,富裕国家中百分之三十七到四十的工作者已经觉得他们的工作无谓了。狗屁事务构成了大约一半的经济活动,或者大约一半的经济活动之所以存在,只是要支持狗屁事务。而且那些狗屁事务还一点趣味都没有!假使我们让每个人自己决定,他们最适合以什么样的方式造福全人类,作法百无禁忌,那他们最后怎么可能会得出比现状还没有效率的劳动分配?

这是支持人类自由的一个有力论证。我们大多数人喜欢抽象地讨论自由,口口声声说不自由毋宁死,却没有多加思考享有自由或实践自由,到底意谓着什么。本书的宗旨不是提出具体的政策处方,而是促使我们思考并论辩,一个货真价实的自由社会实际上会是什么模样。

注241:Brown 1983.

注242:高兹的原话:「寻求更高的生产力会导向该类活动的标准化和产业化,涉及喂养、照顾、抚养和教育儿童的活动尤其如此。个体的或共同的自律的最后一块净土将消失,社会化、『商品化』和预先编排的作法,将会扩及自我规定和自我调控的生活。生理与心理的保健、儿童的教育、烹饪或性技巧,这些活动容或还有个体幻想的余地,但这些活动的工业化正是设计来产生资本主义意义上的利润,而家庭计算机是其途径」(Gorz 1997: 84,原本是在一九八○年以法文出版,实在很有预言的味道)。较针对「家务要工资」运动的讨论,请参阅Critique of Economic Reason 2010:126, 161–64, 222。

注243:详情可参阅Sarath Davala, etc. Basic Income: A Transformative Policy for India (London: Bloomsbury Academic Press, 2015).

注244:关于基本收入,晚近探索当前主张最透彻者,请参阅Standing(2017)。

注245:事实上,在某些方面,无条件保障可能要扩展。人们可以主张全民基本收入遇到以租金为基础的经济就不会有效,因为,譬如,假设大部分住宅都是租来的,房东会径自把租金加倍,攫取额外收入。不能不施加最低限度的控管。

注246:相同计划的有条件版本或是保证就业计划,绝非全民基本收入的变体,当然更不会是「改良版」,原因就在这里。全民基本收入的关键就在「无条件」这项要素,这么做才能大幅削弱政府插手公民生活的角色。那些声称是「修改」或「改良」的版本,若非无法凑效,就是会造成反效果。

注247:克难乐队(jug band)是指演奏民俗和自制乐器的乐队,得名自细口宽身的水壶(jug,靠嘴唇送气的技巧,这种水壶能发出类似长号的声响,是克难乐队常见的乐器),盛行于二十世纪初美国南方黑人社群,常跟卖药的结合。

注248:显然,道德哲学倾向假定「搭便车」问题是社会正义的根本提问,份量更甚于对人类自由的考量,因此通常会得出这样的结论:为确保靠别人出的力气生活的人,连一小撮都不可以有(除非他们很有钱,有钱的话通常没什么关系),有理由设置监视和强制的一套体系。我自己的立场是典型的自由意志社会主义者的立场,也就是:「就算有,又怎么样?」

注249:我从没见过傅柯。我的描述是根据见过他的一些人而来。

注250:有时你会看到人们说,傅柯从没定义过「权力」,而傅柯在这件事情上时常含糊其词也是事实。不过他把话讲得比较明确的时候,他把权力界定为「据其他行动而作的一组行动」,而运用权力,他界定为「据他人的行动而行动」(1982: 789)。出人意表的是,这说法最接近帕森斯(Talcott Parsons)的传统。

注251:Foucault 1988:18–19.

上一篇 回目录 下一篇