中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔英〕阿萨·勃里格斯《马克思在伦敦》(1982)

7 避居市郊

当卡尔在不列颠博物馆工作的时候,燕妮便呆在第恩街的家里。1856年,她从苏格兰的一个叔父那里继承了一笔150英镑的遗产;不久以后,她的母亲去世了,她又继承了一笔120英镑的遗产。当时,这两笔钱已经足够让全家搬出她所说的第恩街的“倒霉的、可怕的房间”,迁入“富有浪漫气息的汉普斯泰特荒阜下面、离可爱的樱草山不远的一幢小房子里”。“我们第一次睡在自己的床上,坐在自己的椅子上,甚至有一个摆设了旧家俱的客厅”,她写道,“我们真以为自己是住在一个迷人的城堡里。”

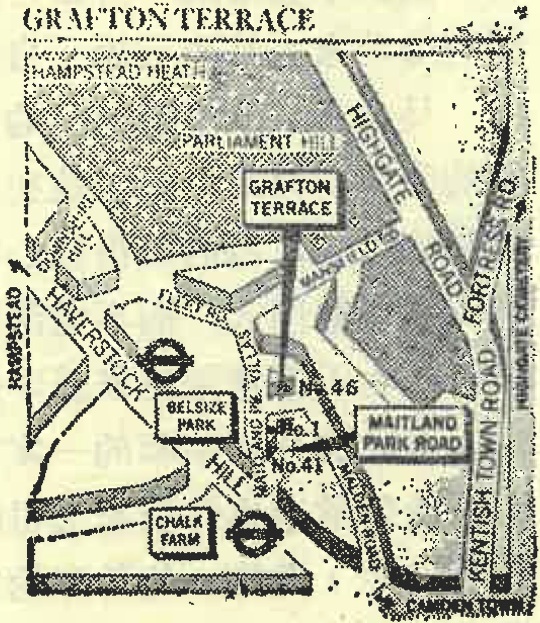

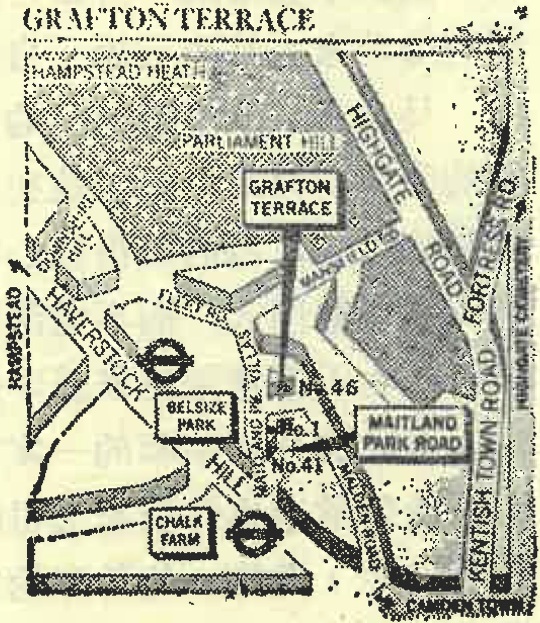

位于肯提希镇菲茨罗伊路的格拉弗顿坊9号(见第64页地图),至今仍有许多地方保持着燕妮初次看到它的时候的样子。几年以后,随着伦敦的扩建,在一次普遍性的地址“规划”中,菲茨罗伊这条路名在这个地方消失了,而出现在区内的其他地方;格拉弗顿坊延长了,它的房子的编号也更改了。9号先是变成38号,后来又改为46号。这是一排街坊房屋当中的一幢门面狭隘的三层楼的郊区“市民房”,有地下室和一个小巧玲珑的后花园,从人行道要登上几级石台阶,才到大门。这条街比一般的要宽,看起来很大方、开阔;它是1849年在旷地上修建起来的,到1856年的时候还很新。

今日的格拉弗顿坊46号

在格拉弗顿坊附近有一条格拉弗顿路,这是伦敦八条格拉弗顿路当中的一条。此外,还有格拉弗顿月牙广场和格拉弗顿庭院,这两个地方是紧挨在一起的;而在不到两英里的地方又有另一个格拉弗顿月牙广场和一个格拉弗顿广场;再过去一点,则有格拉弗顿大厦、格拉弗顿街、格拉弗顿道、格拉弗顿大广场、格拉弗顿花园和格拉弗顿通道,所有这些都分布在伦敦的其他地区。那些老的格拉弗顿地名差不多肯定都是根据奥古斯特斯·亨利的爵号来起的,这个人是格拉弗顿的第三位公爵,在1766—1770年间曾任首相。然而,格拉弗顿家族在萨福克的乡村宅邸则称为厄斯顿堂。

卡尔有时候把自己的地址写作哈弗斯托克山,这是连接楚尔克农场和汉普斯泰特村庄的一条要道。即使在今天,也像那时候一样,格拉弗顿坊仍然是在那条道路的“反”面,也就是说,它在很大程度上是工人阶级住区肯提希镇的一个部分,而不是中产阶级住区汉普斯泰特的一部分。在1866年前后,一些工人阶级的居民已经搬迁到肯提希镇来。当一位新闻记者问一个当地居民修建铁路干线对居民迁移起了什么影响时,他得到一个很全面的回答:

“一些人搬到白教堂道(怀特柴泊),一些人撒到“日规”去(即“七日规”——伦敦中部的一个闻名的贫民窟),一些人搬到肯提希镇,还有一些人搬到沃克豪斯。”

这就是对于肯提希镇的一种坦率的看法。当马克思一家搬到那里去的时候,据说那里的居民是“扔出一溜溜的砖头和灰浆来对付他们的汉普斯泰特荒阜和唐郡的邻居的”。这个一度曾被医生们誉为有益健康的地区,在19世纪30年代期间走下坡路,然而,矛盾的是,它却被铁路这个大掠夺者拯救了。在19世纪50年代初期,北伦敦铁路虽然把汉普斯泰特和肯提希镇跟西南部的里士满以及市内的宽街联接起来,但它所造成的影响不大。可是在60年代期间,在中部铁路修通以后,肯提希镇的地图从此改观了,因为许多街道被大型的砖砌高架桥截住了,整个地区被切成若干孤立的部分,并使相当大一片地方无人居住。然而,贫民窟却被清除了,房租也上涨了。这个地区的一些地方已经毫无疑问地成为中产阶级的住区。

马克思在格拉弗顿坊住的房子,如同许许多多同类房子一样,是出租的。由于当时伦敦的建筑业有生产过剩的趋势,通常都有大量的新房以相当低的租金出租给中产阶级的房客,而且随着房子的供过于求,租金会降得很低。这样,卡尔每年只须付36英镑的租金,是分期付款,每半年付一次。然而这幢房子的“税值”却是每年24英镑。卡尔第一次支付了4英镑20便士的稅款,其中济贫税占3英镑20便士,下水管道维持费为10便士,照明供水系统维持费为20便士,其余为修路和其他公用事业的费用。卡尔总是按时完纳他的税款。

甚至直到卡尔逝世的时候,伦敦也只有四分之一的房子有自来水设备,对于大多数工人阶级住户来说,整个街区才有一个水笼头;排水管道经常出毛病,往往几十户人家共用一个厕所。相形之下,在格拉弗顿坊这幢小房子里,却有两个厕所。

对于卡尔以及其他许多人来说,肯提希镇完全可以算是体面的中产阶级住址。自从他们一家迁出安德森街以来,这是他们第一次住在一个合适的环境中,生活在一些体面的人们当中。然而,如果说卡尔搬到格拉弗顿坊就已经算是够上中产阶级的地位的话,那么他跟金钱的关系(这是最能说明他的一生的生活状况的)并没有就此改变。于是,跟他长期共患难的、在索荷的年代里经常接济他的恩格斯,又收到求助的信件了:“我的处境的确比五年前更慘。我曾以为苦水已经喝到头了。但是不是”——这是他在1857年写的,这一年英国也陷入财政危机之中。一年以后,他向沙佩尔借了5英镑,并试图通过借贷凑几笔钱。“麻烦的根源在于”,他在同一年痛苦地宣称,“我的微薄的收入永不能作为来月的用途,一些日常开支,诸如房租、学费、税款和当铺利息等,都把钱给吸光了”。

此外还有其他的问题。格拉弗顿坊的房子,具有“英国人所喜欢的房子的四个特点”,——燕妮写道。那就是“通风,见阳,干燥和建筑在砾石的地基上”。然而,尽管周围景色宜人(在天晴的时候你可以远眺圣保罗大教堂),但却没有一条象样的路可以直通这幢房子,在雨天的时候泥泞满地,令人有不堪举足之苦。还有,郊区的生活是寂寞的;燕妮的朋友很少,她的家庭如同大多数住在市郊的家庭一样,是离群索居的,只能跟自家人来往。她曾向一位朋友透露:“我常常怀念我往常习惯的在熙熙攘攘的西伦敦街道上所作的长时间的漫步,怀念那些集会、俱乐部以及我们喜欢去的那家小酒店和无拘无束的谈话。”

在格拉弗顿坊住了不到两年,那种新鲜的感觉已经消失得一干二净。“这种处境再也不能忍受下去了”,马克思给恩格斯写道,“……我完全不能工作,因为一方面为了筹钱我把大好时光浪費在四处奔走上……另一方面由于家务杂乱而使我的抽象思维能力衰退。我的妻子被这种糟糕情况弄得精神恍惚”。

卡尔至少有一次曾打算去找一份有固定收入的差事,这样总比给报纸写稿这种没有固定收入的工作要强一些。他曾向大西部铁路公司申请当一名办事员,只是由于他的字迹潦草而没有被录用。

格拉弗顿坊所隐藏的不仅是一种值得尊敬的贫困。对于家庭的压力,卡尔也幽默地一笑置之,他向恩格斯透露说:“没有什么事情要比有抱负的人去结婚并屈服于家庭和私生活的小灾小难更为荒唐了”。这种小灾小难之一,便是燕妮在1860年感染了天花。因此有一段时间孩子们搬到当时也住在肯提希镇的李卜克内西的家里去住。后来,爱琳娜在六岁那年又患了黄疸病,把全家——用燕妮的话来说,——都变成她的“奴隶”。接踵而来的灾难则降临到卡尔自己的身上,他全身长满了疮疥,非常痛苦。他勇敢地忍受着疾病的折磨,虽然他也很自然地把全部病情告诉恩格斯并提起他的眼睛、肝脏和“神经”的毛病,但至少已不再像往常那样向他倾吐生活困难的状况了。

1861年,卡尔失去了他的生计的主要来源,由于受美国内战的影响,《纽约每日论坛报》削减了向他约稿的数量,并在第二年跟他断绝了联系。他向他在荷兰的姨父救助,这一次却成功了。他还向他在共产主义者同盟时期的一位老朋友厄內斯特·德朗克借了250英镑。可是,到1863年1月,他向恩格斯透露:他打算宣告破产,让他的两个大女儿去当家庭教师,把琳蘅辞退掉,而他自己则跟妻子和爱琳娜搬到宿舍去住。

正当最困难的时候,一些新的收入来了。在1863—1864年这个冬季当中,由于他的母亲逝世,卡尔得到一笔相当可观的遗产,其数额约为600英镑。还有,在1864年5月,他的住在曼彻斯特的老朋友威廉·沃尔弗逝世(他们是1846年第一次在曼彻斯特见面的),留给他一笔数额达800英镑以上的遗产(另外还留给恩格斯100英镑)。

马克思一家很快就松动起来,他们搬到一幢面积总的说来比较大的独门独户的房子里,即莫丹那别墅1号,后来改名为梅特兰公园路1号(见第64页地图)。梅特兰公园居住区是在1845—1855年间发展起来的,至今人们还可以看到过去的孤儿院入口的遗址。马克思一家住在那里是很舒适的。这幢房子在第二次世界大战期间遭到轰炸,严重损坏。在本世纪50年代,整个地段的房屋被清除了,现在这一带矗立着由原伦敦郡政会(这是对马克思这样的革命家不会有任何吸引力的市政社会主义的一种形式)建立的一片由六层公寓房子组成的街区。

马克思一家搬到梅特兰公园路以后,饲养了两条狗,三只猫和两只鸟,每个孩子生平第一次有自己的房间。不到几个月,女孩子们——燕妮、劳拉和爱琳娜就准备举行一次邀请50位朋友参加的舞会。卡尔最满意的是他的书房,那是一个可以俯瞰梅特兰公园的宽敞的房间。1865年,他的未来的女婿保尔·拉法格(在古巴出生的黑白混血儿)在第一次来访后对这个房间作了详细的描述:“在壁炉的两边和窗子的对过,靠墙放着装满书籍的书柜,书柜上堆着一包一包的报纸和稿件,直挨到天花板。壁炉的对面,在窗子的一边有两张桌子,也放满了各种各样的文件、书籍和报纸。在房间正中光线最好的地方,是一张非常朴素的小小写字台(三呎长两呎宽),还有一把木头的安乐椅。在这椅子和对着窗子的一个书柜中间放有一张皮面的沙发,马克思有时躺在这上面休息。壁炉上也放着书,还放有雪茄烟、火柴盒、烟盒、吸墨纸以及他的女儿们、他的夫人、威廉·沃尔弗和弗里德里希·恩格斯的照片。”

拆除前的梅特兰公园路

弗里德里希·恩格斯

不足为奇,像这样宽敞和舒适的条件,其代价是不会便宜的。住在这幢房子里要比住在格拉弗顿坊46号贵一倍,这使卡尔感到“穷得像教堂里的老鼠”那样日子不好过。早在1866年1月,他就抱怨自己能用来维持家计的钱数是“负零”。在1868年,当时他的经济问题又越来越严重,他曾因没有完纳税款而被传讯过。他经常向恩格斯说明自己的生活方式的正确性,有一次他在写给恩格斯的信中谈到他其所以能顶住困难是由于下面这种思想的支持,即“我们两人从事着一个合伙的事业,其中我把我的时间贡献给这个事业的理论方面和党的政治方面。在这里,纯粹的无产者的生活方式是不适宜的”;他还接着说:“如果只有我们夫妻两人,或者这些女孩子都是男孩子,这种生活方式该有多好!”

当恩格斯在1869年退出商业的时候,他给马克思100英镑的本钱用来还债,另外还给他每年350英镑的津贴(按每季度分期付给),从而保障了马克思的地位。此后,马克思一家便能够按照他们所希望的那样维持家计。在19世纪60年代,后期,马克思在邻居的心目中是一位可尊敬的人物。这从圣潘克拉·维斯特里教区的会议记录中也可以看出;该记录说明该教区的宗旨委员会在1868年3月把马克思列入一份包括70个纳税人在内的名单中,该委员会想把这些人遴选为“该教区明年的督察员”。马克思的名字是这样登记的:“第一选区……查理·马克思,莫丹那别墅1号……”。作为一个外国人,马克思乐得推掉这件差事。六年以后,马克思申请加入英国国籍,被内务部拒绝,其根据不在于地方的证明材料,而在于警方的一份报告,这份报告说他是“恶迹昭著的德国煽动家,从未效忠于自己的国王和国家”。

马克思夫妇希望他们的孩子们能够找到对他们前途有保障的归宿。因此,当劳拉在1868年4月跟拉法格结婚并迁往巴黎的时候,他们是很担心的。燕妮本想劳拉能嫁给一个英国人或者德国人,而不是法国人,而且从她的亲身经验出发,她也不愿意劳拉或爱琳娜成为“政治夫人”。五年以后,爱琳娜在布莱顿的一家寄宿学校里找到一个教师的职位,她的前途也曾引起父母的担心。大女儿燕妮在1872年嫁给了沙尔·龙格,他曾在伦敦上医科大学,是法国的社会主义者,巴黎公社的幸存者。马克思赞成他们的婚事。

马克思的女婿保尔·拉法格

马克思夫妇在1875年搬了最后一次家,他们搬到同一条路——梅特兰公园路41号(见下页地图)。这幢房子现在也不存在了。从19世纪到20世纪,虽然铁路的区域还是那样,但伦敦郊区所起的变化之大,实不亚于伦敦市中心。变化最少的地方,正如李卜克内西所指出的,是一些游览地。这些地方不仅对于马克思家庭的生活,而且对于马克思本人的生活,都有很大的意义

格拉弗顿坊地图

如何走法:

格拉弗顿坊(菲茨罗伊路),NW1和梅特兰公园路(莫丹那别墅),NW8。地铁:乘北行线,到楚尔克农场车站(CHALK FARM)下车;公共汽车:乘24、31、46、64路均能到达。

上一篇 回目录 下一篇