中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 〔1930年代〕中国社会性质问题论战(资料选辑)(1984)

中国资本主义经济的发展

苏华[1]

(目录略)

前言

中国资本主义经济的发展底问题,是中国经济问题中争论的焦点,这是我们所周知的事实。所以在过去和现在的中国经济问题论坛上,各方面的理论家都集中力量来争论这个问题,各人都企图着站在一定的立场上来解决这个问题,以便克服自己的论敌。但在论战的过程中(即在《读书杂志中国社会史的论战》过程中亦是一样)虽然是各抒伟论,各有各的结论,而大别之却不外是两种对立的意见:(一)认为中国已经资本主义化的人们(如严灵峰,任曙,孙倬章,李季,刘镜园,郭沫若等)便说中国封建经济已是“残余的残余,”“资本主义在中国现在发展到了摧毁封建经济,支配全国(经济)生活,”甚至有人说商业资本的发展即是资本主义经济的发展。而郭沫若先生则更无条件地将近百年来的中国社会推进他预定下来的“资本制”公式中去。王礼锡先生虽然用“殖民地”三字来限制中国资本主义化的意义,但他根本是承认资本主义经济已占着统治的地位。(二)认为中国经济的发展尚滞留在封建经济阶段的人们(如以前的《新思潮》派,朱新繁,后来的祝伯英,胡秋原等)便说资本主义经济还是非常幼稚,封建经济尚占着统治的地位,或者各〔如〕方亦如先生(即祝伯英先生)所说的一样,是“衰落时期的”封建经济,而中国社会即是“衰落时期的封建社会”(见《研究》第一期:《中国经济问题》)。这样一来,便“各持偏见”,各走极端,虽然各人都会援经引典以为论争的基点,但结果不是“牵强附会,”以迁就各人“先天的结论”,便是“下笔千言,离题万里,”问题自问题存在,始终得不到正确的解决。

现在,我按照着《中国经济研究绪论》(神州国光社出版)的著者任曙先生所提出三个问题加以研究和批判。

“第一,国内的中外资本主义,是否应当对立?

“第二,中国资本主义发展到了什么程度?

“第三,现在是否还在发展(见原书P.69)?”

第一 国内的中外资本主义是否应当对立?

在未入正题以前,首先就要指出任先生依照着形式逻辑的排中律来提出这个问题的错误。即是他根据着“是——是,否——否”的公式来提出这个问题,而他的答案便是一个“否”字。这和《新思潮》派提出问题的公式(“中国是资本主义的经济,还是封建制度的经济?”)相较,不但没有什么不同的地方,且是“百尺竿头,更进一步!”所以,替任先生作序的刘光先生在其所谓《反修正主义论》上便公开支持着《新思潮》派提出问题的公式。他说道:

“至于革命派的左翼中,某个人(指严灵峰——苏)的理论也是很错的。他在其经济论文里非难右翼的观点,完全是机会主义的。一个社会中的经济形态虽有多种,可以用“是——否和否——是”辩证逻辑,然而有考查出何种占优势的必要和可能。用占优势的来代表全社会的经济特征绝对合理。……因此,右翼提出的“中国是资本主义的经济,还是封建制度的经济?”一问题,并没有错。……我们在对立之中,必要站在一面去斗争。否则人说是,你说亦是亦非;人说非,你又说亦非是,如此,不独辩证法符咒化,可以不研究而周知一切;并且一无所把握,遇事辄调和。这不流于诡辩主义,即流于机会主义去了。辩证逻辑之应用,有一定的场合和分量;形式逻辑非绝对不可用”(原书P.35—36)。

这是再明显也没有的,刘光先生不单是支持着新思潮派把[的]公式,尤且支持着整个的形式逻辑,细味“辩证逻辑之应用,有一定的场合和分量”的话,则可知他是否认了“辩证法是关于自然,人类社会及思惟的一般运动法则之科学”底意义。反之,他把形式逻辑与辩证逻辑“等量齐观,”继续发挥着蒲烈哈诺夫的错误。

任先生已有了这种理论上的错误的前提,便得出其错误的结论:

“我们研究中国资本主义时,绝对(点是我加的——苏)不应当随时随地把整个资本主义中给它分一个界限,认为这是国货的资本主义,那是洋货的资本主义,特别是在研究中国经济性质时”(原书P.112)。

而大谈辩证法的严灵峰先生也在其大著《中国经济问题研究》上坚持着下面的意见:

“我们不能在中国经济生活中,把帝国主义在华的工厂,企业,矿山,铁路等等推到国民经济系统以外”(原书P.57)。由上面两段话中,可以看出他们是主张“绝对不应当”将中外资本主义对立起来观察的,他们是将两者当作统一体看待的。这种错误的理论虽然自有其一定的立场,但他们的方法论底错误也未尝不是这些理论的决定底因素。

不错!当我们研究中国资本主义经济发展——不,即整个中国经济亦是一样——的时候,应当注意到帝国主义经济在中国所起的作用,更要注意到它与中国资本主义经济间的互相关系;而在一定的限度内也无妨将帝国主义在华经济的发展,当作中国资本主义经济的发展来看待。比方:在破坏中国固旧的生产关系这点上看来,中国资本主义的发展和帝国主义在华经济的发展都起着同样的作用,都有相等的意义。但是,我们并不能便由这点或另外各点出发来否认它们中间有矛盾的存在,有本质上和地位上的差异,站在科学的见地上应将中外资本主义分为统治的(帝国主义在华的经济)与附庸的(中国民族资本主义经济)。两种经济形态来考察。更要认识帝国主义在华经济压迫中国民族资本主义发展的事实。并不能说中外资本主义仅和大企业与小企业之区别一样:而说“这两者之间在资本主义制度的关系上看来,仅仅存在数量的差别,而不存质量的差别”(严灵峰:《追击与反攻》P.138)。

我们知道帝国主义对中国的投资,除了大部分是政治借款以外,其余的部分便用来发展中国的工业。第一是发展中国的交通机关;第二是发展生产消费资料的工业部门。其主要的目的,不是发展中国的经济,而是要扩大帝国主义商品的流通关系与保证中国对宗主国的原料底供给。而其最大部分的利润是流入宗主国去,并没有用之于扩大中国的工业(这里要知道英国与日本的区别:一般看来英帝国主义是这样的,而日本则用了很大部分的利润来发展在华的工业)。所以中国经济的发展尚停滞在极低的水平线上。民族资本主义经济在帝国主义经济影响下虽有相当的发展,但终没有在中国经济生活中占着支配的地位(这点在下面有详细的论究)。

现在且从事实上来说明吧——我认为在煤矿工业部门中可以找到很好的例证。

在1925年中国煤矿业中的外资是占着总投资的54%。而到1929年竟增至72%,中国资本竟从46%降至28%。这是说明了帝国主义渐渐支配着中国煤矿业的生产。在这种情形之下,当然可以看见抚顺的煤大部分是输入日本,而开滦的煤则输入菲律宾群岛,香港和日本。而汉冶萍公司则几乎无条件每年供给日本大量的煤。反之,中国又要从日本等处输进煤来供给上海等处的工业。我们以下表为例也就可以看出帝国主义(尤其是日本帝国主义)是吸收中国的煤来供给本国的工业。

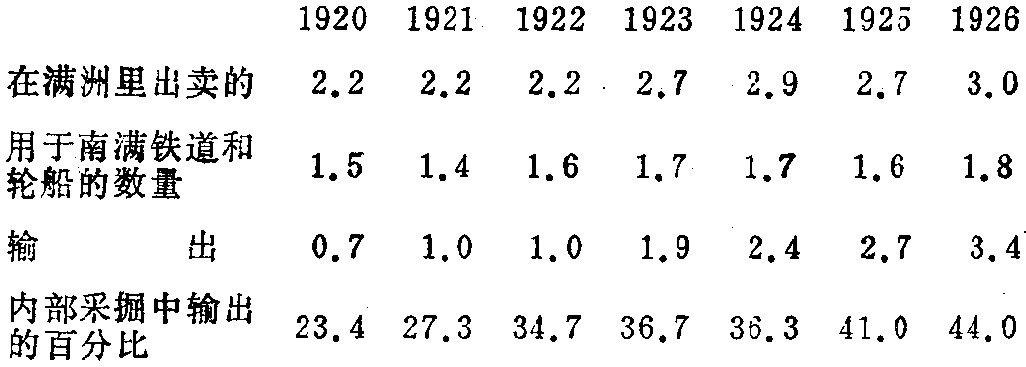

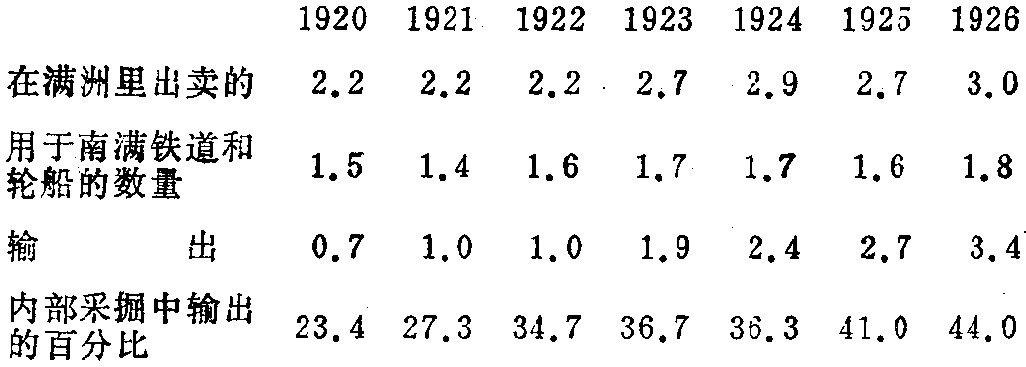

从抚顺煤坑中输出的煤(单位百万吨)(见满洲通讯第四期1928)

上表是说明抚顺煤坑供给日本的煤,在六年中从总生产额的23.4%增到44%。这样,我们有什么理由可以说,抚顺等煤矿业的发展即是中国资本主义的独立发展呢?!事实告诉我们,这是中国殖民地化的现象,这是一般殖民地经济发展的道路!现在的满洲,可以说是已经完成了殖民地化的过程。这一来,中外的资本主义经济,当然再用不着分裂开来考察了,当然可以“一并计算在内”了!

但是,我们的任先生又会这样说道:

“……只有资产阶级的学者,才在开始就这样去分别这些是他们的,那些是列强的,中国的工人是不应该这样那样替别的人划分界限的。他们只晓得帝国主义和中国资产阶级是分不开的弟兄,打打伙伙的压榨他们,剥削他们使得他们衣食为难,他们的农友失业失地。……他们只知道从中国资本主义的发展与外来资本帝国主义关系中去认识中国经济性质。,从而认识他们的是那一阶级关系,因以决定他们战术与战略的主要对象”(原书P.72—73)。

总括起来就是说:从阶级的剥削关系上可以认识中国经济的性质;即是说:从阶级的剥削关系上可以将中外资本主义归入共同的范畴。这里乍看起来是很漂亮的,是很合理的,或者说是很革命的;但是,实际上却是很不正确的!怎样讲呢?是因为任先生并没有认识中国是一个半殖民地的国家,是一个被压迫民族的国家,他更不明了在这样国家所生长出来的反帝国主义斗争,不单是包含着经济解放的内容(即经济解放的主要内容也就是推翻帝国主义经济的统治,打破中国经济发展的障碍;发展民族经济的生产力;而在目前这个阶段上,反帝斗争的胜利。客观上是造成有利于民族资本主义发展的条件!至于民族资本主义在反帝斗争胜利后是否有它发展的前途,那却是另外的问题)!尤且包含着政治的解放和文化的解放等内容。反帝国主义斗争的胜利,即是民族自决的胜利。我们并不能只看见帝国主义和民族布尔乔亚同样地剥削中国工农,便放弃了在现阶级[段]上最具有历史意义的民族解放和完成中国独立运动的任务!要知道空谈无产阶级革命,而放弃实际的斗争,便是帝国主义的走狗底勾当!假如任先生的意见是正确的话,则印度的工人又当怎样去认识印度经济的性质呢?我想任先生也会这样说吧:印度工人阶级只晓得英帝国主义与民族资产阶级是分不开的(印度民族资产阶级成了英帝国主义的附庸是事实,同样的中国的资产阶级亦渐渐成为帝国主义的附庸也是事实)!因而印度的经济是独立发展的资本主义经济,印度工人阶级要干的革命也应当是社会主义革命了!但是,印度现阶段的革命却是民族解放的革命,任先生又有什么方法去改变历史的事实呢?!

第二 中国资本主义发展到了什么程度?

其次要研究的问题就是中国资本主义发展到了什么程度的问题。

中国之有资本主义经济的存在,这是任何人都承认的,同样的,中国资本主义经济有相当的发展,也是不可否认的事实。但是,资本主义的发展究竟到了什么程度,它是否引起了中国经济的质底变化,那却是一个很重大的问题,事实上已成为目前经济论坛中争论的焦点的焦点。

现在且先听任先生发言吧:

“资本主义的生产将要夺去生产的全部领域”(原书P.85)。

“中国资本主义发展了:发展到压倒封建经济的程度”(原书P.87)。

“中国在世界范围内已经发展到资本主义国家了”(原书P.90)。

“中国资本主义发展到了代替封建经济而支配中国经济生活的地步”(原书P.90)。

其次且听听和任先生同一观点的严灵峰先生的意见吧,

“我们承认中国社会经济中是资本主义成分占“支配”或“领导”的地位”(《中国经济问题研究》P.60)

“中国目前是个资本主义社会”(中国。经济问题研究P.9)。

照上录的几段话看来,用不着丝毫解释的,他们是承认:资本主义发展到了支配全国经济生活的程度,中国已是一个资本主义的国家了。那末,下面就开始研究几点关于任先生和严先生认为是中国资本主义发展到了支配全国经济生活的表征吧。

第一,任先生举出历年海关进出口的轮船与帆船的吨数百分比来作为中国资本主义化的象征,也即是所谓“把资本主义与封建经济的比较。”现先将任先生“精练”的统计表介绍于下:

历年轮船与帆船出入全国海关吨数百分比

(本表根据“中国工业化之程度及其影响制成)

| | 1875 | 1905 |

1915 | 1925 |

1926 |

| 轮船 | 85 | 91 |

93 | 97 | 98 |

| 帆船 | 15 | 9 |

7 | 3 | 2 |

| | 100 | 100 |

100 | 100 | 100 |

| | | | | (原书P.82) |

这个表在表面上看来是非常科学的,但实际上却暴露出了任先生预先有了中国已经资本主义化的偏见,只找些似是而非的事实来牵就“先天的结论。”因为(第一,)任先生表上的轮船,是将帝国主义在华的轮船“一并计算在内的。”这当然是其研究方法错误的结果,有如上面所指出的一样。他不了解帝国主义在华航业的发达与本国航业的发达,虽有种种共通的作用与意义,但在被奴役的经济立场上去考察,却有本质上底差异,并不能运用倍根(Ba—con)的方法把它们归纳起来成为毫无差异国民产业部门。(第二,)表内所列举的帆船,仅仅是在海关挂号的帆船(Entrred〔Entered——录入者〕 and cleared otthe〔to the——录入者〕 Maritime Custom。)其余无数千万的泛航内河而未在海关挂号的帆船,则未蒙任先生的青睐。我想任先生已把那些帆船划入西子湖滨的画舫队伍中,根本把它们推出运输机关的范畴之外去了吧。不然,则是任先生故意地企图蒙蔽事实的真象。(第三,)这个表截止于1926年,1926年以下的统计则毅然不顾,这或许是任先生当时在东方图书馆找不出1926年以下的统计吧。那末,我可以尽一番义务,替任先生将1926年至1930年的统计列表出来(这当然不是纯粹做任先生的义务书记,而是为着表现事实的真象而努力!)

1926年至1930年进出海关的外轮,中轮与帆船的只数,吨数的总数及吨数的百分比(根据《1930年海关报告册》)

| 年次 | 类别 | 只数 |

吨数 | 百分比 |

| 1926 | 外轮 | 80.833 | 106.265.975 |

78.64% |

| | 中轮 | 39.614 | 26.451.690 |

19.57% |

| | 帆船 | 41.677 | 2.410.175 |

1.79% |

| 1927 | 外轮 | 74.737 | 94.574.394 |

80.87% |

| | 中轮 | 35.937 | 18.218.215 |

15.58% |

| | 帆船 | 47.687 | 4.162.712 |

3.55% |

| 1928 | 外轮 | 94.651 | 116.107.780 |

75.63% |

| | 中轮 | 51.259 | 33.044.523 |

21.52% |

| | 帆船 | 45.745 | 4.368.659 |

2.85% |

| 1929 | 外轮 | 100.537 |

124.783.574 | 80.17% |

| | 中轮 | 45.573 | 26.395.051 |

16.97% |

| | 帆船 | 45.653 | 4.464.422 |

2.86% |

| 1930 | 外轮 | 99.025 | 126.406.784 |

80.80% |

| | 中轮 | 41.133 | 26.138.314 |

16.89% |

| | 帆船 | 45.775 | 3.905.714 |

2.31% |

我们在上表中可以看出如下的事实:(I)中轮的吨数在这五年期间的百分比的平均数是18%强,尚且有年见减少的趋势。1928年所以能够增至21.52%,是由于那年抵制日货的关系。日轮受了相当的打击,中轮即得到了相当发展的机会。(2)外轮在这五年间,吨数的百分比的平均数是79%强,占着绝对的优势,中轮若是与之相比,仅是一与四之比。除了1928年因日轮受了相当打击而稍见减少外,实有渐渐增加的趋势。(3)在海关挂号的帆船的吨数,虽不能与中轮的吨数相比,但那些泛航全国内河的帆船的吨数,虽然找不到统计,也不能弃而不顾,而光拿海关挂号的帆船的吨数来与轮船的吨数相比。况且由1926年至1930年间,帆船的吨数却有逐年增加的趋势(除1930年以外)。我想就是因为这个关系,任先生才舍弃1926年以后的统计吧。但是,自命是“非常科学”的倍根之徒,是否应当如此呢?!我想不应当吧!

因此,我们要注意的就是:(一)任先生所认为是资本主义的象征的轮船,若将帝国主义在华的轮船抽出来考察,则中轮发〈展〉的情势,恰好是世界经济恐慌尖锐化漩涡中的中国资本主义经济部分地衰落的标志;若是与帝国主义的轮船相较,则只能说明半殖民地经济底特质,并不能作为中国在世界范围内已经是资本主义国家的论据。(二)我们又不能说帆船吨数有增加的趋势,(这个增加的趋势,只是暂时的,我们在动的过程上看来,没有问题的帆船是在衰落的道路迈步前进!)便是中国封建经济“中兴”的象征。因为无论如何帆船都不能作为封建经济的标志(被任先生绝对化了的标志),况且封建经济又毫无疑义的是在急速崩溃的过程中,绝对没有“中兴”的可能。(三)总而言之,轮船与帆船的消长,根本上不能作为中国经济性质的标志,并不能在这个地方来分划中国经济发展的阶段。如果任先生这个方法是妥当的话,则在一九一五年帆船与轮船的吨数百分比已是7与93之比。中国社会在那个时候都已经是资本主义的社会了,将1911年的革命称之为社会主义的革命,也未尝没有理由。后来的曹琨〔银〕,孙传芳,张作霖之流都可称之为资产阶级的代表,他们的政权都已是资产阶级的政权了。不但如此,即说1875年资本主义已支配着全国的经济生活也是有理由的。因为据任先生“精炼”的统计表看来,1875年之轮船与帆船的吨数的百分比已是85与15之比了。这样,则郭沫若先生将近百年来的中国社会划入“资本制”的公式中去,也就有充分的根据了。但是,这未免太滑稽了吧?!

我们已经知道了任先生“把资本主义与封建经济的比较”是这样的滑稽,现在再来看看所谓把中国资本主义与世界各国比较的事实又是怎么一个事吧。首先看任先生的统计表。

1928年世界主要各国纱厂锭与用花数量的比较

| 国别 | 锭子 |

每年用花数量 |

| | 千锭 | 百分比 |

千包 | 百分比 |

| 英国 | 57.136 | 35 |

2.909 | 11 |

| 美国 | 35.542 | 22 |

6.770 | 27 |

| 德国 | 11.153 | 7 |

1.585 | 6 |

| 法国 | 9.770 | 6 |

1.180 | 5 |

| 印度 | 8.763 | 5 |

2.034 | |

| 苏联 | 7.311 | 4 |

1.834 | 7 |

| 日本 | 6,272 | 4 |

2.541 | 10 |

| 意大利 | 5.189 | 3 |

954 | 4 |

| 捷克斯拉夫 | 3.663 | 2 |

546 | 2 |

| 中国 | 3.504 | 2 |

2.016 | 8 |

| 其他 | 16.860 | 10 |

3.141 | 12 |

| 合计 | 165.103 | 100 |

25.540 | 100 |

“这里我们根据整个统计,特别是后半截每年用花的数量,来认识它在世界方面的意义,我们看,中国纺纱锭子在全世界总锭子数中不过百分之二,而它每年用花的数量竟占全世界用花数量的百分之八……这里的统计事实告诉了我们什么呢?它告诉我们:中国工业在世界上有了新的意义。拿纺织业每年用花的数量说来,中国同印度在世界上同居第四位;再与锭子数目比较,中国的三百五十万锭子比德法的一千万左右的锭子表现了更大的作用,直追估[占]全世界总锭子三分之一以上的英帝国主义后尘,而欲与之并驾齐驱。人们看看吧,这一个“初生之犊不畏虎”的正在生长的资本主义的中国!

“这里,假使我们仿照拉狄克的话,就可以说:中国在世界范围内已经发展到资本主义国家了”(P.87—90)。

但是,拉狄克的话是怎样的呢?请看吧:“我们站在世界经济立场上看中国工业所发展实在弱,但要与亚洲各国相比较,则另有新的意义。一九二五年日本绵纱工业锭子五百万个,印度八百万个,中国三百五十万个,这足以证明中国在亚洲已经发展到资本主义国家了”(克仁译:《中国革命运动史》P.229)。

不错的,拉狄克曾经坚持过这个观点,任先生实有理由来引用他的话作为自己推论的公式;但是据我看来,这样“仿照拉狄克的话”来推论,未免太笨了吧!因为,我们看拉狄克说“我们站在世界经济立场上看,中国工业的发展实在弱”和“这足以证明中国在亚洲已经发展到资本主义国家了”的话,分明是与任先生的“中国在世界范围内已经发展到资本主义国家了”的结论相互矛盾,并不能巩固任先生的结论。当然,在这个地方,我们要承认拉狄克不及任先生聪明,没有发现这个用花数量来比较的方法,所以他老先生在当时才关起亚洲的大门来搜罗自己的论据,但是这未免是太可怜了!

我们不管拉狄克的比较方法也好,任先生的比较方法也好,同样的是一种形而上学的方法。因为我们要测量某个国家经济发展的程度,或明确点说要测量某个国家资本主义发展的程度,断不能仅拿一种轻工业部门的纺织工业来作尺度,这和一颗树不能当作森林看待是同样明显的道理。同时,我们也要晓得,纺织工业几乎成为一般殖民地半殖民地国家唯一可能发达的生产部门,但这也只能够说明中国半殖民地的特性,并不能作为测量中国经济尺度。

假如任先生的比较方法是妥当的话,则将要得出这样错误的结论:照锭子的数量看来,则美国资本主义发达的程度没有英国那么高,法国比德国落后,日本,意大利和苏联比印度落后,中国当然是最落后了。但是,若据用花的数量看来,则情形又不同了,所谓占世界锭子全数三分之一的英国,其资本主义发达的程度又没有美国那么高了;日本又仅次于美国和英国了;印度,苏联和在锭子上比较起来是最落后的中国都超出德国和法国之上;而捷克斯拉夫和意大利等国当然是越发落后了。这一来,则将要强迫我们承认中国资本主义发展的程度,仅次于英,美,日三国,而与印度相等;德,法,意等国则落在中国后面,苏联当然再[用]不着说了,这样,中国在任先生笔下一跃而成天字第一号的资本主义国家之一,而欲与英帝国主义并驾齐驱了!但是,这样“非常”不“科学”的观察,怕要开滑稽传的新纪元,打破笑话的新纪录吧!——当然我还是十二万分的佩服“任先生玩弄把戏”的绝技!

其次要说明两点事实:第一,上表所列的中国的3.504.000锭子当中,,帝国主义在华的纱厂的锭子已占了1.805.444枚,即是占了一半以上(这是1928年的统计)。第二,所谓锭子少而用花多,并不能作为资本主义高度发展的象征,只能说明中国工时比各国为长。另一方面就是开日夜班的结果,一看华商纱厂联合会的统计就可明白,一九三二年上半年全国锭子数目虽比一九三一年4.054.794枚增加了,但消棉量共1.041.062包,却比一九三一年同期(1.149.423包)减少了,而连带关系的当然是停锭钟点的增如。我们可以预料全国纱厂减工以后,用花量当会更减少了。

至于严灵峰先生虽然也笑任先生这种比较的方法太过于滑稽,但他又是怎样“测验”中国社会经济的结构呢?第一,他举出了一个至1920前后为止的机器进口统计表来“测验”。他不顾机器的输入占总输入的百分之几(1932年是3.4%)便毅然宣布了“中国社会……采取了资本主义的生产方法”(《中国经济问题别[研]究》P.32)。第二,他又举出了中国轻工业发展的表来证明机器进口每年增加(??)是与大工业的发展相适应而正确的。其中对于纺织工业的发达更特别狂喜!他说道:“从这里我们不但可以看到纺织工厂不断的增加,同时自一九二一——一九二六,五年之间几乎工厂的数目增加一倍;我们同样可以推论在这五年之间,其他轻工业部门在此同一条件之下一定会有同一程度发展的。至于在反面,家庭工业年来不断的衰落已是表现新式资本主义企业占优越的地位”(同上P.24)。严先生抄写了鲁宾斯坦的论据作出自己的结论以后,当然是得到了阿Q式的胜利了。但可怜严先生胆子太小了,抄写了人家的论据,又不敢相信人家的分析,对于鲁宾斯坦分析中国大小工业的变动竟罔若无睹。

“倘若我们一看中国工厂企业的图表,那就可以确信十二年间(从1903到1915年)迂回曲折,差不多平衡发展着。并无速进的现象。而这一点就已表示出中国工业虽是发展着,但与其他工业发展非常迅速的国家相比较,则工业依然停滞着。

“……此老大国家,受内外各种条件的牵制,工业仍属落后……”

然而倘若我们回头一看上面所举关于各个家庭工业部的总计材料那我们就可以看见,事实并不是这样坏的。而此家庭工业的机体,由于两部门(油业与酒业)之不幸的减缩的缘故,发生大大的变更。倘若我们细察中国家庭工业的发展,注意到其特殊的现象,则我们所得的结论将完全两样了。这个结论告诉我们:中国的家庭工业真正是处于改组的时期,而此改组的过程是健康的,而不是破坏的”(见李麦麦编译的《中国经济》P.107—9)。

当然,鲁宾斯坦的分析是不很正确的,但他无论如何没有严先生这般狂妄,却是明白的事情。因为鲁氏的分析和严氏的结论,是根据着同样的材料(至于材料是否正确,当然又是另外的问题)!

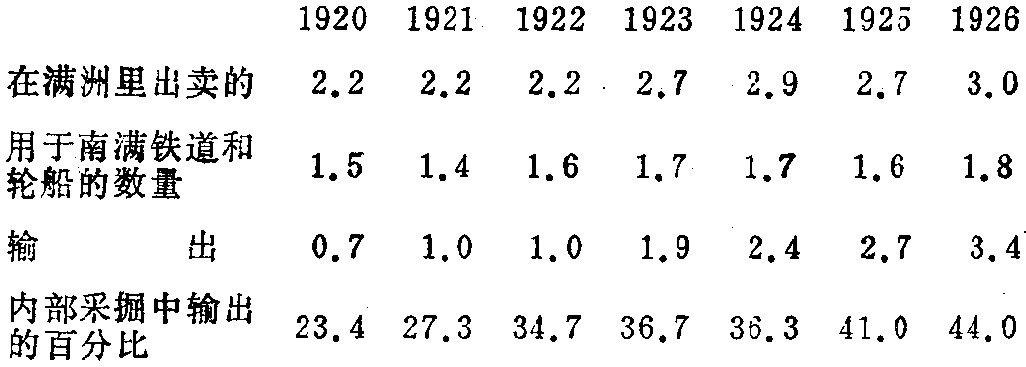

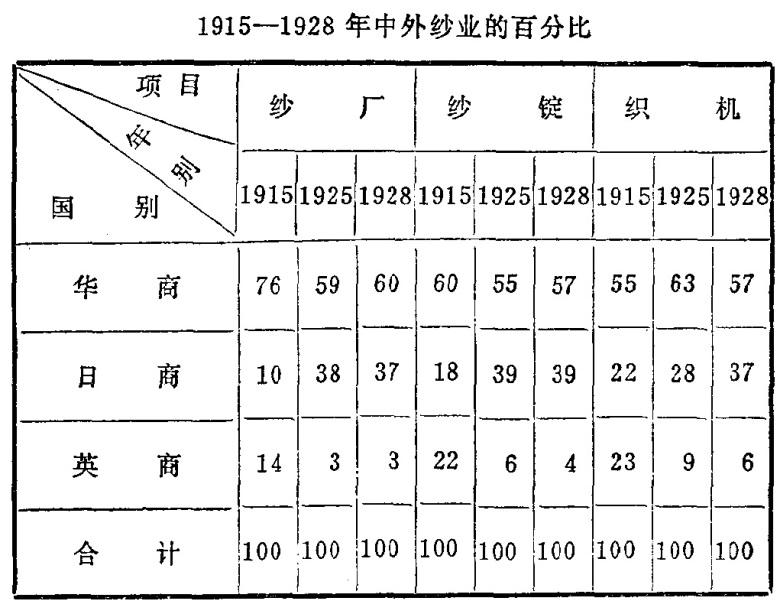

同时,我们也注意这些材料,假定是可靠的话,也没有说明中国资本主义发展到占优越地位的程度,只表现出中国纺织业发展的趋势。但是其发展的实质又是怎样呢?

上表极明显的告诉我们:中国纺织工业的发展,和其他工业同样出现了非民族化的过程!在1915年华商纱厂总数的百分比是76而至1928年竟降为60,反之,在1915年占24%的外商纱厂至1928年竟增为40%。这种现象的发生,并不是偶然的,而是半殖民地经济发展底必然性!但严先生对于这点,是不关心的!

严先生举出了轻工业发展的事实以后,似乎觉得尚不大充分,于是又在《中国经济》上抄了一些关于重工业发展的事实来证明他的结论底正确。首先说煤矿业的发达,其次说五金工业与造船业的发达,最后对于电汽工业的发达,又是一番狂喜!且看看他抄的话吧:

“《中国经济》变动还有个显著的象征,就是电汽厂的数目于一九一三年为十二个,到一九二五年增加到四百个。每年平均增加三三又三分之一。有两个制电泡工厂不仅供给大部分国内需要,并且做出口品,”(同上P.24—25)

但是,可怜亦复可笑之至!严先生看见“……电厂是很小,仅供电灯之需”的话,竟故意略去不抄,未免太胆怯了!事实告诉我们:大多数的电厂都是只作为城市的光照之用,它们的电力没有超出20—60基罗瓦特。仅仅上海,天津,广州,汉口,奉天,唐山,厦门,北平等处的电厂才供给工业的原动力。上海电力在1921年是180,372.476基罗瓦特,其中为原动力的是154,898.657基罗瓦特。到1927年上海电力已增至400,000,000基罗瓦特,其中为原动力的是350,526.000基罗瓦特。上海电力不单比全国的电厂的电力总数要大三四倍,即较之英国的曼彻斯特(Manchester),伯明罕(Birmingham),格拉斯哥(Glasgow),利物浦(LiuerPool〔Liverpool——录入者〕),和雪斐尔德(Shefield),五大都市都要超过。但是,我们要注意,这个事实只说明了上海工业化的程度,并不能作为全国工业化的标准。而上海电汽工业的发达,渐渐有超经济的倾向,更使我们认识中国工业化的特质。一九二五年“五卅”惨案发生后,外国企〈业〉内也发生罢工,工部局为报复起见,停止华商工业的电力供给,而华商工厂便因之停工的事实,就是这个超经济的倾向底明显表现!

好了!再不要和抄袭专家们计较了。且从事实上去考察吧。最先看大战后的事实。

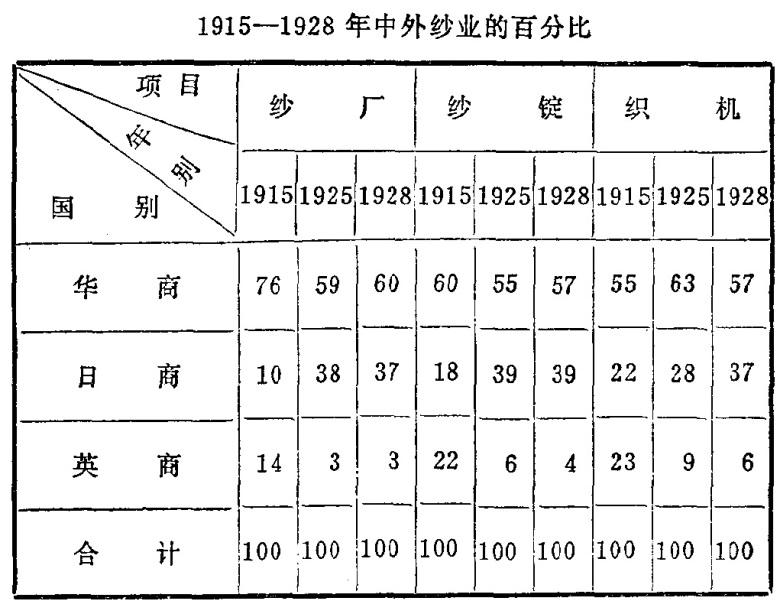

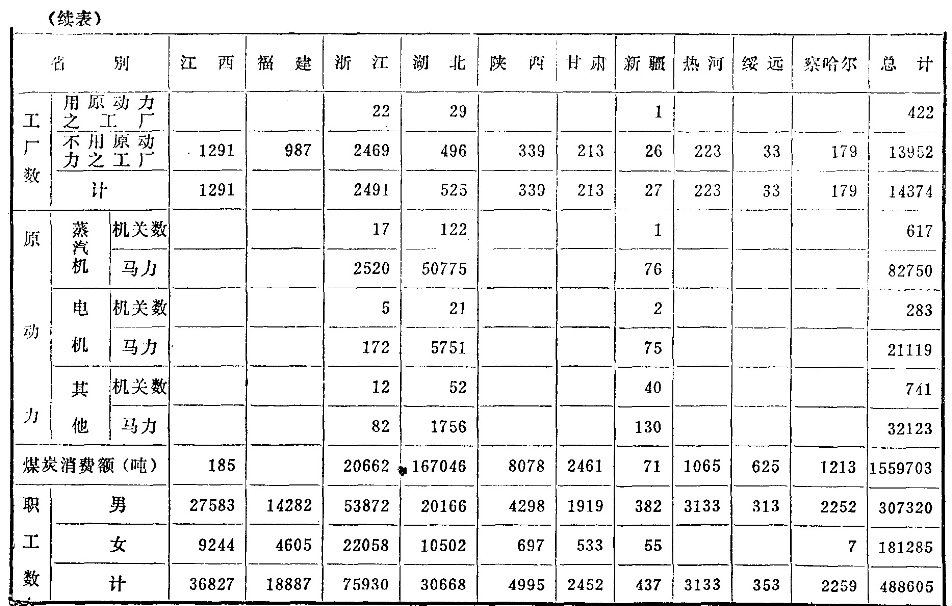

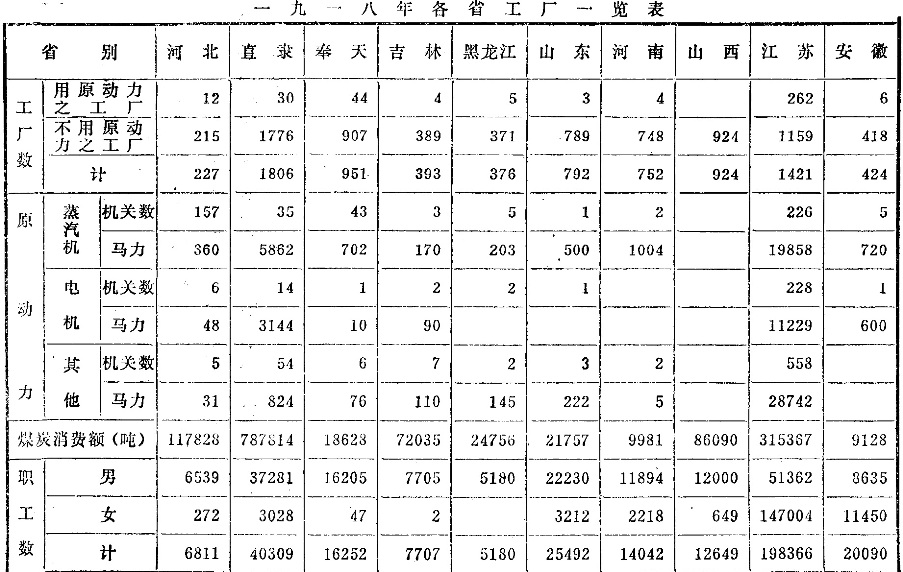

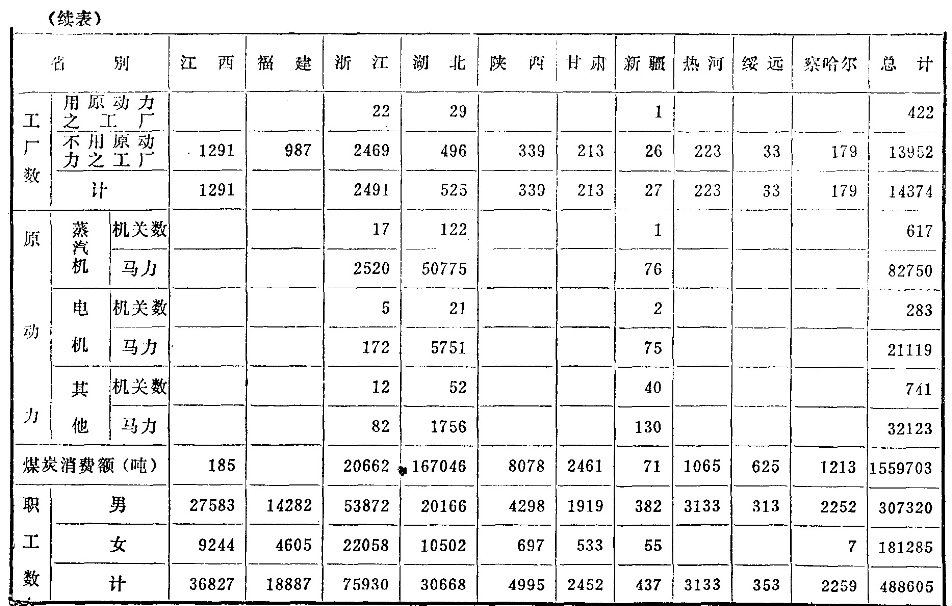

这个表一看就明白是不正确而疏漏得很。广东,湖南等重要省份竟没有统计。反之,甘肃,察哈尔等僻远之地,倒有列入表内。但无论如何总可以看出几点事实:

(一)用原动力的工厂(包括与手工工厂机械生产的工厂)大小共有四百二十二个。其分布的情形是:江苏省占第一位,现在的河北,奉天,湖北和浙江省次之;安徽,黑龙江,河南,吉林,山东,新疆省又次之。全国除上列区域有机器生产的工厂外,其他各省尚付缺如(这当然是在1918年时候的情形,同时也是不很正确的表现!)

(二)不用原动力的工厂(即是纯粹的手工业作坊)大小共计有一三•九五二个。浙江最多;河北,江苏和江西省次之;福建,山西,奉天,山东和河南省又次之;再次之者则为湖北,安徽,黑龙江,陕西,吉林,浙江,甘肃,察哈尔等省。

(三)全国共有工人四八八•六〇五人,江苏省由于用原动力之工厂占最多数的关系,工人的数目亦占最多数,合计有一九八・三六六人,于是我们又可以知道,用机器生产普遍的区域,即是工人最多的地方,表中虽然没有招手工业作坊工人与大工业工人分开来计算,但我们也可以由上述的观点知到一个大概的。

(四)由此,我们便可以得这样的结论:在一九一八年的时候,江苏已成为工业最发达的区域。其次为现在河北奉天和浙江,再其次则为湖北。全国四百二十二个用原动力生产的工厂,上列区域已占去三百九十九个,即是占去全数的百分之九十五,资本主义不平衡发展的绝对公律,在这里也已可以看见它的雏形,由此,我们又可以得到考察中国资本主义经济发展到了什么程度的基点。

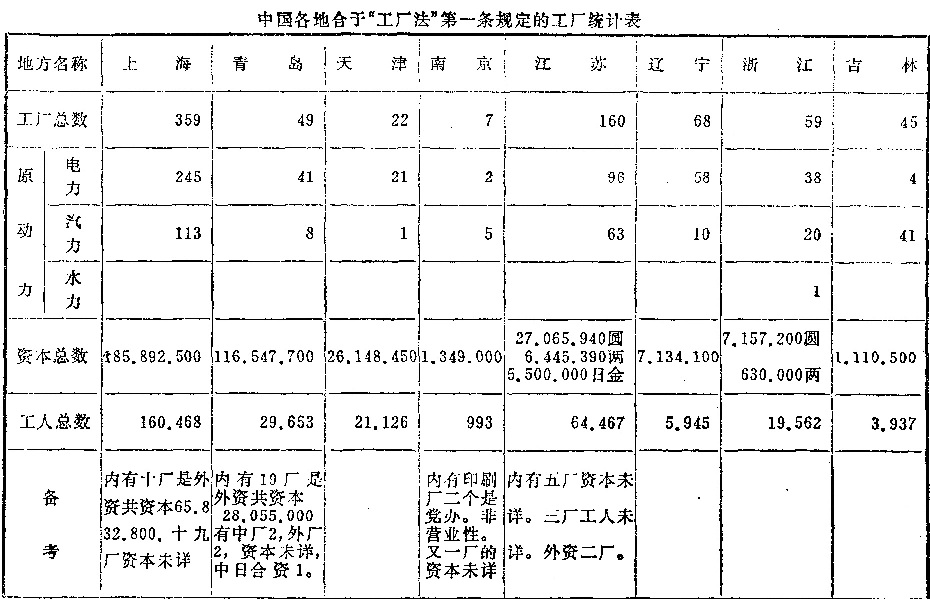

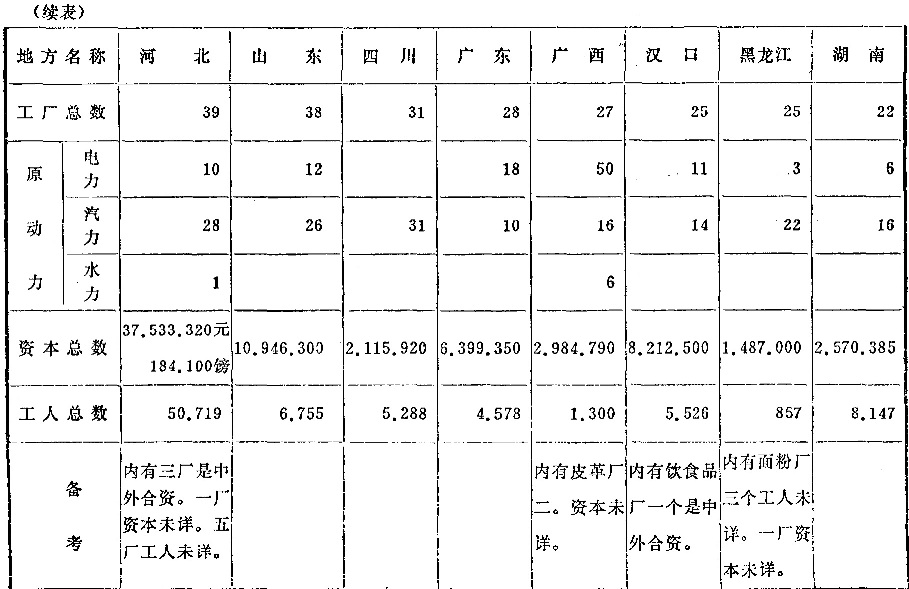

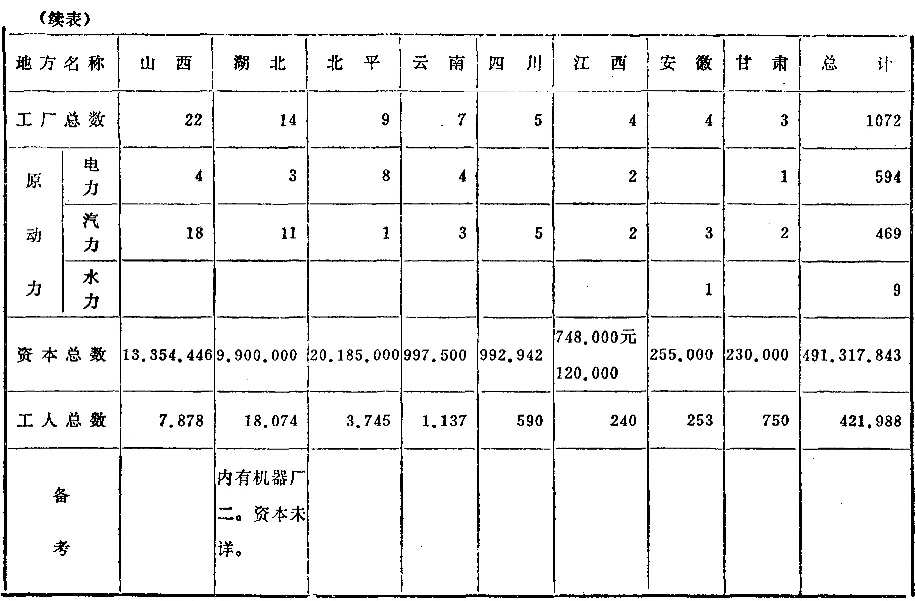

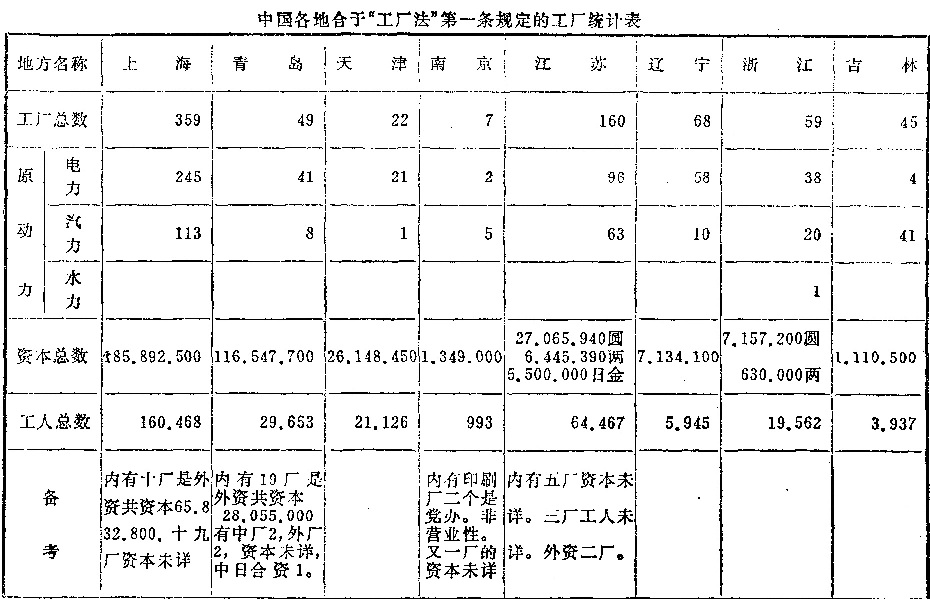

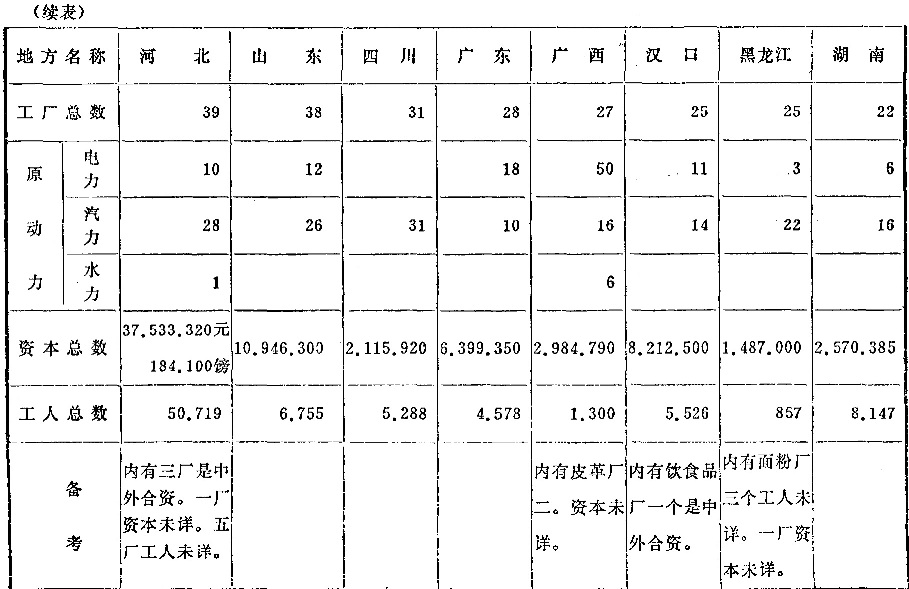

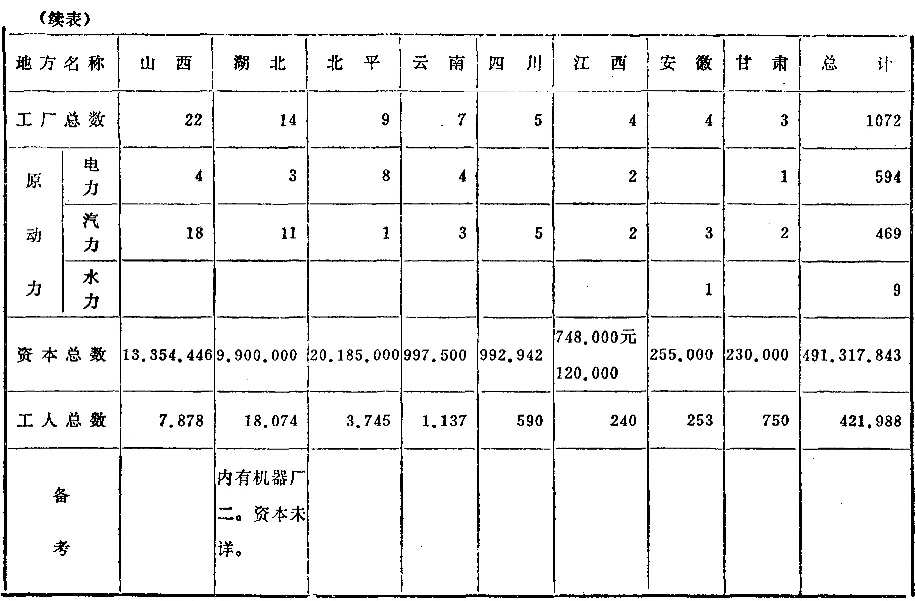

其次我们从下表也可以证明上述的论点底正确(这个表是吴邦彦君等1931年的调查表改制而成的。只是取其中有的材料罢了。所谓合于工厂法者,即是合于民国十八年公布之“工厂法”之谓也。其第一条条文曰:“凡用电力,汽力,水力发动机器之工厂,平时雇用工人在三十人以上者,适用本法。”)

上表虽然也是同样的不很正确而疏漏,但也能够说明中国经济发展的特质。根据上表可以看出江苏省是全国经济最发达的区域,也即是资本主义最发达的区域。除了上海以外尚有工厂一六〇家,其他各省尚望尘莫及,若将上海和南京的工厂数一并计算在内,则共有五一九家,几乎占全国工厂的半数。况且江苏的工厂中又包含着许多最大的工厂。全国五九四个用电力的工厂中,江苏已占去三四一个,即是占去一半以上。全国工人总数四二一•九八八人中,江苏已占二二四•九三五人,也占去一半以上。仅仅上海已有一六〇•四六八人,占总数的三分之一以上。除了江苏以外,则为河北,山东(1918年的时候,所以尚没有表现出来,就是因为战前日本未在青岛开设纱厂业的关系),湖北,辽宁,浙江。等处,其他各省,均没有表现出他的重要性。

当然,上面的表都是将帝国主义在华的工厂一并计算在内的。但是,从这点也就可以看出中国经济发展的特性。——殖民地化的过程。——凡属帝国主义投资最多的地方,即是新式工业最发达的区域,假使我们没有认识这个特性,定会得出中国资本主义经济独立发展的结论,甚至会和任先生同样地惊喜“中国同整个世界经济的发展没有两样,已经过渡到金融资本主义统治的时代。”即是说中国也已经成为帝国主义的国家了。这般荒谬的理论,只有那些有眼睛不看事物的人们才说得出来的。

这里要注意的事情就是1918年与1931年两个年头统计的对比:在1918年的时候,中国仅有四百二十二个用原动力的工厂,至1931年已有一千零七十二个用原动力的工厂了。在1918年工人总数仅四八八・六〇五人,而1931年则光是用原动力的工厂的工人已有四二一•九八八人了。“农商部民国五年的调查,当时全国工厂约有六四八•五二四人;民国十九年工商部的调查,则已有一,五〇四,三九三人了。由此,可以知道关于这些问题的统计都是非常不可靠的。”这些统计虽然很不正确可靠,但由此也可以看出中国大工业是有日益发达的情形,也就可以知道中国资本主义经济确有畸形的发达。

最后要说的就是,这个表是包括着全国手工工厂在里面的。那些散布全国的手工工厂,纵其生产方式本身看来,并不能当作资本主义的生产组织看待,它仅是手工业生产与小商品生产间及资本主义的原始形态与大机器工业生产间一个过渡的连环。手工工厂,在中国有很古远的历史。其中的陶器和磁器手工工厂更有其深长的历史意义,远在纪元前二世纪间就已出现。著名的景德镇便是中国历史上最有名的磁器工业的中心。该镇在十六七世纪时候曾有住民一百万以上。现在虽然衰落了,但也仍有十万以上的工人在工作着(上表是没有把景德镇的磁器手工工厂计算在内的)。目前中国的纺织业,颜料业,毛毡业,榨油业,糖业,蒸渔业中,手工工厂尚占有很重要的地位。而在矿业和五金业中也有很重要的地位。现在杭州,湖州等处,丝织的手工工厂和家庭工业闲杂地广泛存在。上海单法租界就有工人总数二千人的四十个颜料手工工厂。全沪编织物的大手工工厂约有六十个,当中有几个是很大的。这些手工业工厂,有的仍是以人类劳动为发动力,有的则已采用了汽力以及电力。这也就说〈明〉了手工工厂已渐渐地过渡到资本主义的生产方式去。

其次,我们在下面的两种事实中也可以窥见中国资本主义的程度底一斑。

第一,“机制洋式货物”(Chineses〔Chinese——录入者〕 factory Products)在海关出口之“土货”(Chineses gooels〔Chinese goods——录入者〕)总数中所占的地位。1930年中国“土货”输出的总数是894.943.594海关两,而“机制洋式货物”则仅占75.557.605两。这个统计当然是不大正确的,例如:出口货中最大宗之一的白厂丝,黄厂丝与灰丝等竟没有列入,只当作原料,不当作为资本主义的商品。但白厂丝业仅一万〈万〉三千万两左右,加入一道计算在内也仅二万万两,充其量也只能占输出总数的1/4;反之,豆类,粮食竟占1/3强。其他则大半都是原料及手工业生产品。

第二,是在对外贸易本质上的观察。巨额入超,固是中国历年来的现象,虽能说明中国经济的落后,但仍是数量上的观察。只有在对外贸易的本质上去观察,才能够深刻认识中国经济的特性。比方说:假定中国历年,进口的货物当中,多数是工业生产上所需要的原料,机器及其他重工业生产品的话,则每年的入超,也并不能作为中国经济落后的根本标志,倒可说明中国资本主义经济的发达。反之,若输入品多数是消费品及一切奢侈品业,则纵使每年出超也不能作为中国资本主义高度发达的象征。当然,这种假定只有其相对的意义(即是说:并不能否定出超与入超的一般底定律,)但无论如何总够在中国找到事实上的证明。

现在,我们且从1930年海关进出口的货物中去认识中国经济的本质吧。

上表极明显地告诉我们:在进口货中,棉花,金属,木材等原料品占百分之一五左右,而机器及电气材料等重工业品占百分之四・七〇。余外则尽属消费品及奢侈品等;即是消费品及奢侈品等;占百分之八十以上。在出口货中则除了棉货,粮食,绸缎,纸烟,丝类及金属等当中有小部分是制成品外,其于都是原料。

因此,我们便可以得到如下的结论:

(A) 目前中国尚是国际帝国主义的商品市场。民族资本主义不但在海外找不到市场,即在国内也没有好的市场,差不多给帝国主义完全夺去。这便决定了民族资本主义的前途。

(B) 机器等重工业生产品的输入占绝对的少数,这是说明中国生产的落后。若再进一步认识那些机器等尚有许多是供帝国主义在华工业上需要底事实,则更可以证明中国民族资本主义经济的不发达。而且是孱弱得万分可怜!任管任先生怎样的高呼万万,但这“初生之犊”终是乳气十足,不单不能与大英帝国“并驾齐驱”,事实上是“望尘莫及”!

(C) 一观输出项中,便可以知道中国是国际原料的供给地,特别是帝国主义国家的原料掠夺地。虽有一些制成品,但里面尚包括着帝国主义在华工厂的生产品及大部分的手工业生产品。中国是否已经资本主义化了,在这里也可以得到解答。

第三 现在是否还在发展?

“复次,我们再看中国资本主义现在是否还在发展?”

首先我要指出任先生提出问题的方法,是形而上学的方法根本不了解中国经济发展不平衡的特性,也不了解——或许不愿意了解中国资本主义经济在世界资本主义稳定终结的现在。同样逃不出危机的漩涡,且已开始了部分的崩溃!所以,他只看见了某些产业部门尚有些微发展的机会,便不知“手之舞之,足之蹈之,”高唱中国资本主义繁荣的圣诗。但是,任先生也顾虑着民族资本主义经济有“停滞”的现象,对于自己的理论非常不利。于是便一贯执拗地将“中外一视同仁”来观察,即是要借重帝国主义在华工业发展的事实来支持自己“论据的基础。”可是,他又没有了解帝国主义在华工业等的发展,也只是相对的,局部的:且在世界经济危机中,它也同样没有“例外繁荣”的可能,(其主要的原因当然是中国劳苦大众的异常贫困化,购买力异常微弱,因之市场日益缩小。)且听听任先生怎样歌颂中国资本主义的繁荣吧!

“我们应当不迟疑的承认:中国资本主义还在继续发展中。它并不因内战,灾荒,革命,以及所谓封建剥削的阻碍,而致停止其前进;当然影响是在所难免的(这一句是修订版加进去的,——苏)!一般以帝国主义为中国资本主义发展之标准的论调:什么停滞呀,破坏呀,痛苦呀,等等,都不外企图隐蔽真实,证明他一贯的错误主张”(原书P95)。

“这里我们还要补充说几句。就是一些先生们对于这一问题的争执,仿佛都是集中于过去的事实,……假使现在还在发展中的话,那么过去之有无发展,是不言而喻的;何况于前段中,我们已指出资本主义发展到了如何程度的实际事实呢?”

“闲话少说,先介绍一个统计来。

近五年各种机器进口的比较(根据海关报告单位千两)

| 机器类别 | 一九二五 | 一九二六 |

一九二七 | 一九二八 | 一九二九 |

| 纺织机器 | 3.407 | 4.058 |

3.709 | 4.105 | 8.932 |

| 推进机器 | 1.920 | 1.901 |

2.980 | 2.566 | 3.442 |

| 发电厂机器 | 858 | 832 |

1.292 | 1.316 | 2.532 |

| 农业机器 | 161 | 512 |

666 | 743 | 1.407 |

| 印刷机器 | 651 | 580 |

435 | 769 | 1.320 |

| 抽水机器 | 643 | 534 |

534 | 782 | 782 |

| 机器用具 | 221 | 291 |

315 | 442 | 734 |

| 他种机器 | 8.165 | 8.650 |

8.826 | 9.543 | 11.744 |

| 合计 | 16.026 | 17.358 |

18.757 | 20.257 | 30.893 |

“假使机器进口的增加是表现中国工业资本主义正在发展的话,那末上面这一个统计便充分把近年中国资本主义发展的情形显示出来了”(原书P.93)。

以上的话就是任先生对于中国资本主义的祝词。他除了致祝词以外,复运用他的拿手好戏——制造统计来充实他的祝词。这个统计表骤看起来是非常漂亮,非常科学;但实际上却是非常虚伪,非常骗人!他认为严先生“所抄来的统计,大都是从1913到1921年的,主要的是表明欧战期间中国工业的发展,……这样恰巧证明了别人的主张,只有1914到1922年的大战关系才是中国工业的黄金时代……这不独没有推翻别人的主张,反而掘毁了自己论据的基础……这无异掌了自己的嘴巴。(原书P198—199),于是便祭起倍根的法宝,将《海关报告》作了一番“蜜蜂式的研究”,制出上面的甜蜜来欺骗我们!但是,事实终是事实,那是没有办法可以改窜的。我们一看下表,便可以明白任先生的一切的秘密。

近十年来机器入口总值及指数表

| | 入口值关两

(单位一千) | 折美金元数

(单位千元) |

指数

(以1921为100) |

| 1921 | 57.328 | 43.569 |

100.00 |

| 1923 | 28.036 | 22.429 |

53.47 |

| 1925 | 16.721 | 14.045 |

32.23 |

| 1927 | 19.743 | 13.623 |

31.28 |

| 1930 | 47.459 | 21.831 |

50.17 |

| 1931 | 44.875 | 15.258 |

35.02 |

| 1932 | | |

|

| 1月 | 3.893 | 1.434 |

39.49 |

| 2月 | 2.281 | 814 |

22.41 |

| 3月 | 2.157 | 777 |

21.93 |

| 4月 | 3.979 | 1.352 |

37.20 |

| 5月 | 3.067 | 1.012 |

27.81 |

| 6月 | 3.389 | 1.118 |

30.76 |

| 7月 | 2.320 | 742 |

20.43 |

| 8月 | 2.610 | 861 |

23.71 |

| 1931年每月平均数 | 1.271 |

35.00 |

| 1932年前8个月每月平均数 | 1.014 |

27.91 |

上表告诉我们的事实是:[A]机器入口自一九二一年后即锐减;按照海关两计算,则似乎在一九二五年后又有增加的趋势,但若将海关银两折成比较稳定的美金来计算,则是锐减。这当然是金贵银贱的关系。(B)一九三二年前八个月每月平均机器入口额,仅及一九二一年每月平〈均〉数五分之一多些。(C)去年前八个月每月平均机器入口,且比前年每月平均数少百分之七。中国工业化的停顿,已可概见。同时,看了上表以后,也就明白了任先生反对严先生之统计截止于1922年,而要从1925年重新制造一表的原因。因为若是按照海关两年来计算,则自1922年锐减后,直至1925年后复很规则地上升。因此,任先生便找到了理论的出路,可以大做其歌颂繁荣的祝词,他做梦也没有想到按照美金计算,实际上1925年后不单没有增加,而且继续下落的事实!大骂人家“东抄西袭,而不作蜜蜂式的研究”的任先生竟会弄出这样的笑话来,真有些出人意料之外!这一来,严先生抄袭了中国经济上的统计表固已“掘毁了自己论据的基础”,而任先生“作蜜蜂式的研究”出来的统计表也没有挽回自己理论破产的命运!

第四 各问题的总结

关于中国资本主义经济发展的各个问题底研究就此告一个结束。许多其他的问题,都只好另作专文来补充(譬如任先生的“外铄”论的问题,我已将它归入研究《中国经济的方法》里面去检讨)。任先生尚制造出许多统计,也因为篇幅的关系,未能一一加以指摘。而实际上也无须乎一一加以指摘,因为指出其几个重要的统计底欺骗性就已经够了。

现在为着读者易于明了起见,特将各节所论及的问题,作一个总结:

第一,到了帝国主义时代,世界各个国民经济单位,都已联结成为一条链子,发生着密切的关系。各个经济单位,再也没有独立存在的可能(苏联经济独立性底巩固,也没有毁灭其与世界经济的连带性!)所以,中国经济也就成为了世界经济底一环,与帝国主义在华的经济更发生着非常密切的关系。而民族资本主义经济之与帝国主义在华经济也同样形成了有机的关系。但是,这个关系,是支配与被支配的关系,是宗主国经济与附庸经济的关系。它们之间,不单有形式上的差异,而且有本质上的区别。帝国主义在华发展交通事业,开掘矿山等,无意识地在客观上造成了许多中国民族资本主义经济发展底条件,因之民族资本主义经济更能畸形地发展;但在另一方面,为着将中国变为完全的殖民地,使其经济的发展不致与宗主国利益有什么冲突起见,又意识地利用着封建残余势力(主要的是军阀制度!)来破坏和阻碍民族资本主义的发展。即帝国主义在华经济的发展,也就成为民族资本主义发展的压力!关于这点,民族布尔乔亚的言论机关也曾论及:

“资本主义经济虽已提挈中国经济走上资本主义之道路,但宗主国与殖民地的关联,亦同时建立:即先进国在整个方面推动资本主义之成分前进,而在另一方面,则桎梏中国经济,使其不能向民族资本主义之道路上发展,”(一九三一年,九月,六日。申报时评。)我认为这是身历其境的老实话,并不是什么“诉苦”。所以,任先生等“一视同仁”的方法与由此而得出的结论都是非常不正确的!

第二,据一般分析与研究的结果,资本主义经济成分在全国经济生活中尚没有占着统治的地位;而前资本主义的经济成分,也还正在崩溃的过程中。整个经济的发展,正在由前资本主义过渡到资本主义的阶级[段]上。其具体形态,就是半殖民地的半封建经济。这也就是中国经济底特质!只有形而上学的“理论家”秉着没有中间性的思维方式,才会否认这个过渡期间的特质!

但是,我们又要认识中国经济不平衡发展的法则。要认识上海资本主义经济较高度的发展。一般上看来,资本主义的生产方式在上海却已取到了统治的地位。但由此我们又更可以认识中国经济的半殖民地底特性。

我们若是认识了中国经济的特性以后,当然就可以认识中国社会底性质了。根据着经济分析的结论,便可以近[正]确认识目前中国的社会,尚是个半封建的社会,即是和经济特质一样,带有半殖民地性的半封建社会。这个认识,也就是我们改造中国社会的方法底基点!

这样,则我们对于一切牛鬼蛇神的理论(比方,郭沫若说近百年的中国社会是资本制的社会;任曙,严灵峰,李季等说目前的中国社会是个资本主义的社会;孙倬章说经济上是资本主义占统治的地位,而政治上又是封建势力占统治的地位;胡秋原说中国是个“国际帝国主义殖民地化的先资本主义的社会”;尚有许多人说什么后封建社会,衰落期的封建社会,前资本主义社会,商业资本社会,……等等都有理论上的根据去进行批判了。(我准备另文来论究这一个问题。)

第三,至于资本主义经济“现在是否还在发展”的命题,那是非常之机械的!他根本上就没有认识目前中国经济底危机,更没有认识民族资本主义经济在经济危机尖锐化的过程中已开始了其部分的崩溃,整个地它是在衰落的过程中挣扎。当然又不能和某君一样,说中国民族工业的破产,不是前途的问题,而是已成的事实;它已经“完全消灭”,“完全破产”!我认为这样的观察,是和任先生同样的犯着机械论的错误!

我想在这里再引一段申报时评的话也是很有兴趣的。“中国资本主义经济,以残余封建势力之障碍,既不能放步前进;以国际资本主义之缚束,复不能进入民族资本主义经济之前途(一九三一年九月六日)!”

总而言之,中国社会经济底发展,受着了国际帝国主义的压迫,与封建的生产关系的缚束(民族资本主义经济尚没有力量来冲破这种缚束!)几乎没有可能完成其从前资本主义到资本主义的过渡阶段,摆在它面前的是:完全殖民地的与非资本主义的前途!现在的满洲,内蒙等处已经进入了完全殖民地的阶段!整个的中国也有这一个危险!所以,我们目前的任务就是:推翻帝国主义在华的一切统治,完成中国的独立与统一!对内则要铲除与帝国主义相依为命的封建势力,打破封建生产关系底残余制度(当然包括着剥削关系),以开辟中国经济发展的道路!我认为我们唯有向着这个目的去努力,才能挽救中国的危机!一切不合于实际的高调都只好当作酒后茶余的Radio,或是安眠药片与吗啡!

(附注)

一,关于资本主义经济发展的问题,必然要联系到农业的问题。任先生和严先生等都对于农村资本主义经济地位有了估量,但我打算在另文讨论,故这篇文章没有论及。

二,这篇文章是拙著《中国经济问题诸批判》里面的一章,故对于批判任先生等的批判也只是关于资本主义的部分,这点是要申明的。

三,这篇文章虽然已经易稿三次,历时一年余,在研究过程中已改正了许多以前的观点,但仍不敢自信没有什么的错误!极欢迎读者加以正确的指正,我绝对不会和严先生一样喟然叹曰:“道高一尺,魔高一丈”;或曰:“美服患人指,高明迫神恶!”我认为这是观念论者的呻吟,等于楚霸王乌江自刎时候的哀歌!

九、五、一九三三。改作完于上海

(录自《中国经济》第1卷第6期,1933年9月出版)

[1] 即刘苏华。——编者。

上一篇 回目录 下一篇